Porter le monde au bout du monde

Isolé du reste du monde sur le continent Antarctique1, au milieu de chercheurs en glaciologie et climatologie de la base argentine Marambio, j’ai eu la chance de pouvoir repenser à notre responsabilité humaine en regard de l’équilibre des écosystèmes terrestres et à la nécessité de développer de façon collective « une pensée écologisée » (Edgar Morin, 2007). Ce qui m’a mis face à mon point de vue d’humain originaire de l’hémisphère nord, héritier involontaire de l’hégémonie occidentale sur le monde, et m’a fait sentir coresponsable de la nécessité de porter dorénavant la Terre en nous – métaphoriquement – plutôt que de simplement continuer à se faire innocemment porter par elle. C’est ainsi que j’ai choisi de renouer avec mes débuts de jeune artiste par l’exécution d’une action en photo-performance. Il s’agissait alors de trouver, pas loin des baraquements de cette haute falaise gelée, un terrain propice à la création d’une courte performance avec le globe terrestre gonflable et la structure de tente-dôme apportés dans mes bagages. Suite à cette intervention, et quelques autres faites aux alentours, une série de photographies a émergé au retour de cette expérience extraordinaire jusqu’au bout du monde sous le titre de Le désenchantement d’Atlas. Depuis ce moment de prise de conscience sur le continent blanc, je ne voyage presque plus jamais sans un globe terrestre gonflable dans ma valise. Je continue ainsi à explorer le potentiel métaphorique de cette image fragile du monde géopolitique, autant que géophysique, que je tente de faire résonner avec divers lieux socialement, écologiquement ou historiquement signifiants, par des mises en scène photographiques. Dans cet esprit j’ai poursuivi en 2015, avec Lorraine Beaulieu mais aussi le public de la rue, une série de photo-performances intitulées #wearetheearth (MQCP, Trois-Rivières) et #wearetheworld (Art Biennale, Venise) durant lesquelles le fait d’embrasser l’effigie gonflable de la planète devenait fortement symbolique. Car nous sommes nombreux aujourd’hui à participer au développement d’un nouvel imaginaire collectif, reléguant la Genèse du monde à l’arrière-plan, afin de tisser ensemble un nouveau récit de l’humanité volontairement et nécessairement habité par une conscience individuelle de notre devenir planétaire.

Alors que l’être humain s’est à peine remis d’avoir été livré à son propre destin sur une planète soumise à l’héliocentrisme de Nicolas Copernic, dans un univers infini, voilà qu’il doit aujourd’hui non seulement penser à sa propre destinée sans s’en remettre à Dieu mais il lui faut, en plus, se préoccuper de sauvegarder son milieu de vie. Condamné à porter sa liberté pour l’éternité, seul, tel un Sisyphe existentialiste, cette vérité du monde se retrouve sur nos épaules de collectivité humaine. Or, par le biais de leurs actes artistiques, les artistes peuvent occuper une place de choix dans cette lourde certitude afin d’ajouter du sens, et un autre sentiment de reliance humaine, à cette conquête de liberté totale. À l’échelle individuelle ou communautaire, ainsi que nous le rappelle Edgar Morin (2001, p.3), se sentir responsables sans culpabilité implique tout d’abord de devenir naturellement conscients de notre extrême dépendance à une grande variété de facteurs écosystémiques, que ceux-ci soient naturels, sociaux, technologiques, ou démographiques. C’est aussi ne plus se contenter de regarder la planète Terre sous le seul filtre de la figure de Gaïa, la Terre-Mère archaïque et éternellement nourricière, et encore moins sous le filtre de la pensée dominatrice des Conquistadors, ne laissant place à aucun regard envers la régénération de ce que l’on y puise. L’écoresponsabilité, sur le plan symbolique, exige que l’on intègre aujourd’hui à notre conscience la figure de ce que j’ai déjà appelé la Terre-Enfant (OLATS, 2006) : celle qui contient en elle tous les matins du monde, ceux des nouvelles générations surtout2. Ce qui exige de repenser, remodeler, une image symbolique du monde qui soit porteuse d’une autre forme de globalisation dépassant les intérêts économiques et commerciaux. Tout en étant planétaire, elle devrait aussi reflétée la complexité de l’interdépendance humain-environnement, de la cohabitation culturelle et de l’ouverture à l’altérité identitaire.

Images emblématiques du monde One-World et Whole-Earth

J’aimerais, à ce propos, porter attention à une image du monde véhiculée par les sciences et technologies, celle de la Terre-en-tant-que-planète que nous avons complètement intégrée dans notre système perceptuel grâce à l’omniprésence des images de surveillance satellitaire. Réfléchissant à ma propre pratique artistique, dans laquelle je mets en scène depuis 1992 l’image géopolitique de la Terre, j’ai trouvé fort signifiante l’analyse symbolique et culturelle que le géographe britannique Denis Cosgrove a faite de deux images historiques de la Terre, photographiées par la NASA à partir de l’espace. Dans son ouvrage, Apollo’s Eye. A cartographic Genealogy of the Earth in the Western Imagination (2001), Cosgrove démontre en effet comment la diffusion par tous les médias de la planète de ces deux photographies prises lors du programme Apollo, en 1968 et 1972, a correspondu à un changement paradigmatique de vision de notre rapport avec le monde. Dans cette magnifique analyse, il rappelle comment ce rapport oscille entre une image de la Terre caractérisée par une conception de domination de l’homme sur la nature (qu’il appelle One-World)et une autre marquée par une conception plutôt englobante et caractérisée par le sentiment d’appartenance globale (appelée Whole-Earth).

Cette première image emblématique, nommée Earthrise par la NASA (1968), est la première image spatiale – devenue historique – qui a été prise du « Lever de Terre » en 1968 à partir du sol lunaire, lors du vol d’Apollo 8. Cosgrove la qualifie de One-World, car elle représente très bien la puissance technologique des programmes spatiaux élaborés durant les années 60 pour la course aux premiers pas sur la Lune et correspond à une vision géostratégique du monde essentiellement construite par l’esprit de conquête et de domination. Elle est en prolongation directe de l’attitude des grands découvreurs du XVIième siècle et des colonisations qui ont suivi. On y voit une demi Terre bleutée s’élevant au-dessus de l’horizon lunaire, à partir duquel on situe immédiatement le point de vue du regardeur. La prise de vue reflète parfaitement la structure classique de la construction en perspective avec une place centrale pour le sujet regardeur, unique et extérieur à la scène (au monde), posant son regard sur un paysage lointain à surveiller3.

En contraste avec cette conception, il y a le cliché de la planète Terre entière (appelé Blue Marble par la NASA) photographiée en 1972 lors de la mission d’Apollo 17. Il est très intéressant de noter, bien que la NASA – ou les médias – ait fait circuler plus souvent le cliché montrant le continent nord-américain en plein centre de la planète, que l’image originale de Blue Marble mettait en évidence le continent africain et une partie du Pôle Sud. Ce point de vue pourrait être interprété, certes, comme une marque de la puissance occidentale américaine sur le reste du monde (l’hémisphère sud), ce que représentait, il est vrai, tout le programme Apollo dans la course à la conquête spatiale. Mais lorsque l’on s’arrête au fait que cette photographie était aussi la première image géospatiale du continent Antarctique, un territoire hors des zones de militarisation, inhabité et protégé par le Traité multilatéral sur l’Antarctique (1959), l’interprétation est toute autre4. Le regard de paix globale que présupposait la signature de ce traité, lequel est maintenant étendu à la protection de l’environnement en Antarctique par le Protocole de Madrid (1991), avait fait son chemin dans les esprits et résonnait déjà d’un autre point de vue sur le monde. Denis Cosgrove le met en correspondance avec un changement paradigmatique de vision du monde. Celle d’une société en pleine mutation, d’après 1968, soutenue par une image englobante, intégrante, et ouverte sur une pensée écologisée naissante. Une image à la puissance symbolique ambigüe, peut-être, puisqu’elle contenait autant les ingrédients utiles à la globalisation économique du commerce mondial, que ceux d’une globalité mettant en évidence l’interdépendance planétaire entre la nature et l’espèce humaine. Cosgrove nomme Whole-Earth ceconcept-image qui a émergé rapidement d’une époque marquée par le mouvement des révoltes sociales en occident, le Flower Power et le contexte transformateur d’une génération en pleine contre-culture, en fin de guerre du Vietnam. Une époque qui a vu le début d’attitudes et de valeurs prônant la préservation et la restauration des écosystèmes détériorés par les activités industrielles, la guerre et la surexploitation des ressources naturelles, très accentuées par la crise du pétrole de 1973. Cette vision a pris rapidement de l’expansion hors de la communauté scientifique, dès le début des années 70, en particulier grâce aux recherches en biochimie de James Lovelock, spécialiste des sciences de l’atmosphère et découvreur du trou dans la couche d’ozone, et de la microbiologiste Lynn Margulis (1972, 1974). Connues sous le nom de L’hypothèse Gaïa, sa théorie d’une géophysiologie de la Terre comparée à un système vivant autorégulé est restée très controversée par la communauté scientifique pendant presque quarante ans. Elle réapparaît plus fortement aujourd’hui.

Au premier cliché (Earthrise), on peut rattacher un point de vue purement extra-terrestre, une vision partant d’un autre monde (la Lune) qui évacuait une partie importante de la condition terrestre de l’être humain. À l’autre cliché (Blue Marble), suggérant une multitude de points de vues posés sur un monde unique, se greffe plutôt l’idée d’un point d’observation indéfini (le sujet regardeur n’est plus central et unique mais omnidirectionnel), mobile, qui valorise la définition d’un tout planétaire comme système auquel appartient l’être humain. Mais c’est aussi un cliché, comme on le verra avec l’arrivée de la géolocalisation et des réseaux numériques, qui annonce autant l’omnipuissance de la surveillance que le sentiment individuel diffus d’être au centre du monde à partir de n’importe quel lieu où l’on se trouve.

Ce proche si lointain, ce lointain si proche une construction de l’être-ensemble ?

Or aujourd’hui, ces deux images emblématiques du monde auraient tendance à se superposer dans notre conscience collective. Ainsi nous n’avons plus le choix, à l’heure de la géolocalisation quasi-permanente : nous appartenons autant à une dimension à échelle humaine bien ancrée au territoire parcouru, qu’à cette dimension orbitale et technologiquement médiatisée. L’image mentale du monde que nous construisons collectivement à partir de cette double dimension, est aujourd’hui à la fois sous le signe de l’ère spatiale (conquérante) et de l’ère écologique (responsabilisante). Nos outils de communication et d’hyperconnexion en réseaux numériques planétaires ont certainement un rôle important dans la jonction entre ces deux images emblématiques de notre positionnement face au futur du monde. On peut même affirmer qu’il s’est clairement opéré un déplacement de la valeur purement scientifique de ces images de la planète vers une valeur culturelle et émotionnelle rejoignant l’humanité au complet. Même l’image photonumérique Black Marble et l’animation de la nouvelle image de la Terre vue du ciel nocturne, créées par la NASA en 2012 pour le quarantième anniversaire de la photo Blue Marble, propose plus que le seul émerveillement face à une grosse boule illuminée. Elles nous font ressentir, dans notre conscience éveillée à la pensée écologisée, l’inquiétude que représente cette vision tentaculaire des zones urbaines éclairées et surpeuplées. Toutefois, avec tous les Google Earth, Google View, Google Street, ou Google Sky, n’assistons-nous pas à un deuxième décentrement de nous-mêmes, post-post-copernicien, alors que le sujet percevant et son « ego visuel » (James J. Gibson, 1974) se dissolvent dans la multiplicité de points de vue sur le monde, dans un monde d’équivalences « nuagiques » (le Cloud) sorties des plus grandes bases de données? Ce lointain devenu si proche, nous fait certainement gagner de la puissance perceptuelle en nous plaçant virtuellement au centre du monde (GPS), puisqu’il nous habitue progressivement à une perception phénoménologiquement médiatisée, distanciée du hic et nunc sensoriel mais tout de même en prolongation du corps. Du concept de Whole-Earth, sommes-nous alors arrivés à celui du Nowhere-Everywhere-World ?

Si les images de la Terre vue de la Lune ou d’un satellite en orbite ont participé à la transformation de notre manière de concevoir les rapports existentiels de l’être humain avec son environnement terrestre, en aiguisant notre sentiment d’appartenance globale, ce serait donc aussi le cas des systèmes géo-informatiques (GIS) tels ceux de Google et de la NASA. Or, une image symboliquement forte (telle Blue Marble / Whole-Earth) n’est plus suffisante pour générer un véritable sentiment d’appartenance à une globalité planétaire. Il faut aussi du vécu à l’être humain, de l’expérience, de la contribution évènementielle. Ce que tente d’apporter, partiellement du moins, le réseautage social des multiples communautés numériques planétaires en fabriquant un sentiment diffus d’être-ensemble, même lorsque l’on est seul dans son sous-sol ou en voyage transcontinental. Mais alors que le lointain devient si proche, comment éviter que le proche devienne si lointain ?

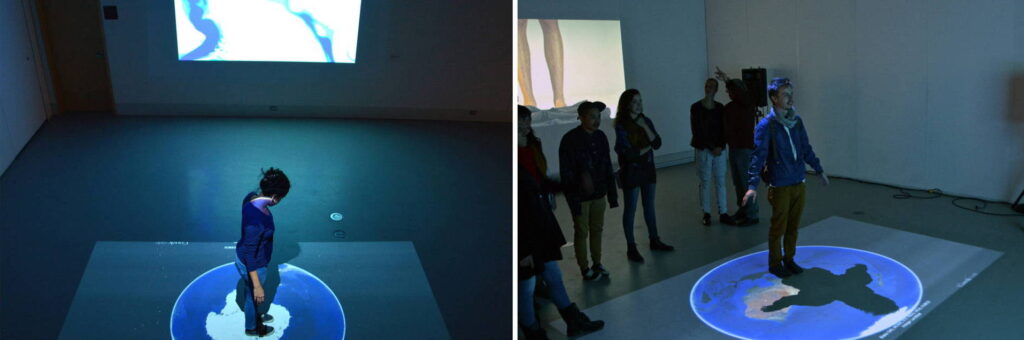

Cette question a motivé la création de ma première installation vidéo interactive intégrant l’affichage en temps réel des images virtuelles de Google Earth. Intitulée La conscience des limites : Icare l’installation comportait deux projections vidéos synchrones et alternées (au sol et au mur), une connexion en ligne avec le navigateur de géopositionnement, et un système informatisé de détection des mouvements du spectateur (avec une webcam et des capteurs ultra-sons)5. Les spectateurs, en marchant sur l’image projetée de cette planète numériquement reconstruite, tentaient ainsi de contrôler son affichage et pouvaient concrètement expérimenter l’aplatissement des deux visions spatiales l’une sur l’autre. L’imbrication des vues d’en-haut et d’en-bas, par l’interaction spectatorielle, suggérait une prise de conscience de ce rapport ambivalent avec l’image du monde. En fait, pour sa présentation lors de l’événement Régénération : pour une écosophie de l’acte artistique, j’ai transformécette installation vidéo – datant de 2013 – en œuvre ouverte. L’occasion offerte par cette plateforme d’échanges à la galerie d’art R3, m’a permis d’inviter deux étudiants en arts de l’UQTR (Emmanuelle Hoarau et Sébastien Cossette) pour qu’ils modifient les contenus vidéos de l’œuvre pré-existante, en la contaminant par leur propre sensibilité à l’image numérique de la Terre-vue-du-ciel. Un défi qu’ils ont brillamment relevé et qui m’encourage à continuer à plus grande échelle. Ouvrir le concept de l’œuvre technologiquement interactive à la mise en place d’une œuvre artistiquement contributive, est devenu alors pour moi une réflexion représentative de cette multiplicité des points d’observation, donnée par cet œil cartographique et icarien6. Mais il s’agissait aussi de poser un regard nouveau sur le potentiel écoresponsable de l’acte artistique, c’est-à-dire comme contribution à une pensée artistique intégrant l’importance des interrelations générationnelles dans notre image collective du monde. Car l’art, en tant que « catalyseur d’une pensée sociale émergente », a toujours été un « creuset de construction, de reconstruction, de reformulation du rapport au monde », nous dit Lucie Sauvé (Pôle Sud, 2010)7.

Acte éco-artistique et régénération du concept de Whole-Earth

À titre d’exemple d’œuvre écoresponsable impliquant l’image de la globalité interdépendante du monde, je citerai deux des projets collaboratifs et conceptuels de l’artiste grecque Keti Haliori. Hors de tout appui institutionnel, son World Water Museum Project, a contribué à réaliser une importante construction éco-artistique de notre être-ensemble en focalisant sur un élément commun à tous les êtres vivants : l’eau. Véritable work-in-progress, en ligne et dans l’espace réel, il intègre divers projets artistiques internationaux questionnnant la problématique de l’accès à l’eau potable dans le monde. Il s’agit d’une production multidisciplinaire, rassembleuse, qui met aussi en jeu depuis 2011 l’émergence d’une intelligence connective grâce à l’art. Keti Haliori a conçu un projet ambitieux, innovateur et multisectoriel, qui implique autant l’art que les sciences sociales et de la nature ou l’écologie. En 2014, elle a intégré l’événement Ask the Flask (en ligne et à la galerie Technohoros, Athènes), en tant que 4ième volet d’une série d’interventions (symposium, expositions, conférences, plateforme web, performances, cueillette de données) qui, tous, cherchaient à faire résonner notre imaginaire collectif avec l’image d’un monde au devenir en péril. Lorraine Beaulieu, de Trois-Rivières, y participait avec une performance durant laquelle elle roulait avec l’aide du public une sphère-sculpture formée par des bouteilles d’eau en plastiques : « Sisyphus and the Water Concern ». Il est évident que cette intervention et le World Water Museum de Keti Haliori étaient souterrainement nourries par l’image-concept du Whole-Earth.

Pensé comme un vaste espace de confrontations d’expériences et de contributions entre arts et sciences, le World Water Museum Project n’est donc pas une simple plateforme web. C’est avant tout un projet activiste, engagé, utilisant la puissance des connexions sociales sur le Web pour diffuser une pensée interdisciplinaire contribuant à un devenir meilleur. Le WWM est basé sur une action d’archivage méthodique d’échantillons d’eau des rivières et lacs du monde entier, lesquels ont été envoyés bénévolement par des individus, artistes ou chercheurs. On pourrait parler d’un nouveau genre de Mail Art, à caractère environnemental. L’action individuelle du partage, impliquant un effort de cueillette, d’emballage et de transport de l’eau en bouteille, fait partie de la force symbolique du concept artistique. Arrivée à destination, un tiers de l’eau est analysé dans un laboratoire de chimie environnementale (Université nationale d’Athènes) ; elle y est chimiquement décrite, localisée dans son contexte géologique et humain, puis classifiée. Une autre partie de chaque bouteille est préservée au froid (reliquaire) ; quant à l’autre tiers, il est mélangé dans un vaste contenant avec toutes les autres eaux ayant été collectées afin de représenter symboliquement « la moyenne d’eau potable terrestre ». Un concept évidemment soutenu par l’idée de fin d’un monde de diversité naturelle, d’un monde futur contaminé. Cette idée de collection hors du commun a effectivement été créée dans le but d’éveiller les consciences au risque de perte de ce patrimoine mondial, gratuit et source de vie, qu’est l’eau potable des lacs et rivières. C’est ainsi que de l’eau recueillie au Québec, venant du fleuve St-Laurent et de la rivière St-Maurice (Trois-Rivières et Shawinigan), y est déjà intégrée grâce à la participation volontaire de Lorraine Beaulieu.

Mais que serait une contribution éco-artistique pour Keti Haliori, si les gestes posés par ses partenaires du World Water Museum ne participaient pas à la régénération d’une trame sociale dans l’espoir de repenser l’attitude collective face au monde ? Ce genre d’acte artistique intègre une prise de responsabilité envers un effort collectif à fournir constamment, tel Sisyphe, pour que l’être humain reste conscient de son impact sur l’environnement. Et pour une telle régénération, quoi de plus efficace que d’impliquer les futures générations de citoyens du monde ? C’est exactement ce que l’artiste Keti Haliori a enclenché (en collaboration avec Despina Economopoulou) lors du projet de workshop en ligne, Ask the Flask (2013-2014) grâce à quelques artistes et enseignants de divers pays confrontés à l’abondance ou au manque d’eau potable. Les participants provenaient d’écoles et universités du Brésil, du Canada (Lorraine Beaulieu), de Colombie, d’Égypte, de Grèce (Dimitra Siaterli), d’Iraq, du Kenya, et du Royaume Uni. Dans chacun des cas, les étudiants et leurs mentors faisaient des projets à propos de l’eau potable (textes, vidéos, photos, interventions, discussions Skype…). Le tout était documenté, afin d’alimenter d’une part le site web du projet WWM et, d’autre part, l’exposition présentée à la galerie Technohoros par six des artistes impliqués8.

Bien sûr, le projet du WWM, œuvre multidimensionnelle, doit être perçu parmi bien d’autres projets ayant un impact éco-artistique. Le travail de fond mené depuis plusieurs années par le CRANE Lab, en France, et son directeur Jean Voguet, via des colloques, publications, résidences d’artistes et expositions, en fait partie. Il ne m’est pas possible d’en faire une liste exhaustive ici, mais tous se font écho et finissent par entrainer une pensée globale formant ce que Derrick De Kerckhove appelle une intelligence connective (1997), dont l’énergie expansive va progressivement modifier les attitudes collectives. On peut toutefois citer à ce propos cet autre projet d’art web qui explore aussi la question de l’eau comme élément naturel et métaphorique, le Water-wheel Project, lancé par la vidéaste et chorégraphe Suzon Fuks en collaboration avec les associations Inkahoots et Igneous en Australie.

Conclusion

Cela signifie-t-il alors qu’un monde en pleine régénération serait plus proche de nous que ce que nous laissent penser les nouvelles internationales, toutes plus inquiétantes les unes que les autres ? La bande annonce circulant actuellement sur le Web du film Demain, le tout nouveau documentaire des réalisateurs français Cyril Dion et Mélanie Laurent présenté à l’ouverture du COP21 à Paris, semble nous le laisser penser. Nous assisterions à l’émergence d’une vision du monde marquée par le concept du Whole-Earthdes années 70 (et bien d’autres choses), mais qui cherche aujourd’hui à évoluer bien au-delà des Google Worlds en se laissant imprégner (en pensant au terme pregnancy) d’une pensée éthique, politique et éco-artistique, c’est-à-dire écosophique (Guattari, 1989).

Notes

[1] Le programme international de résidences artistiques Surpolar Arte en Antartida, est encadré par la Direccion Nacional del Antàrctico (gouvernement argentin) et coordonné par l’artiste et commissaire indépendante Andrea Juan (Buenos Aires) depuis 2005. Ce séjour de 2007 a duré 10 jours, sur la base de l’ile Marambio et en brise-glace, en partenariat avec l’artiste trifluvienne Lorraine Beaulieu.

[2] Voir mon texte de communication « De la Perception de la Terre-Mère à celle de la Terre-Enfant », donnée dans le cadre du colloque international Expanding the Space, organisé conjointement par le Octubre Centre de Cultura Contemporania et The International Academy of Astronautics, à Valencia (Espagne) du 3 au 6 octobre 2006. Consulté en ligne le 28 décembre 2015.

[3] Les images originales des clichés Earthrise (24 décembre 1968) et Blue Marble (7 décembre 1972) peuvent être consultées sur les pages web suivantes de la NASA et de l’Observatoire de la Terre pour avoir plus de détails sur ces moments historiques.

[4] Le Traité sur l’Antarctique a été signé et déposé à l’Organisation des Nations Unies en 1959. Il est entré en vigueur en 1961 et comporte 42 nations signataires.

[5] La conscience des limites : Icare, a été présentée pour la première fois en février 2013 au centre GRAVE (Victoriaville, Qc), puis en solo au centre d’exposition Raymond-Lasnier (Trois-Rivières, Qc), et au centre Langage-Plus (2014, Alma, Qc) dans le cadre de l’exposition La Terre en apnée (avec Isabelle Hayeur et Daniel Corbeil). Elle a été modifiée en octobre 2015, pour la présentation à la galerie d’art R3 (UQTR) dans le cadre de Régénération : pour une écosophie de l’acte artistique (URAV/ GRAVE).

[6] Relire à ce sujet le chapitre VI « Icare aujourd’hui : l’œil éphémère » de l’excellent ouvrage de Christine Buci-Glucksmann, L’œil cartographique de l’art.

[7] Extrait de la communication donnée par Lucie Sauvé, titulaire de la Chaire de recherche du Canada en éducation relative à l’environnement de l’UQÀM (Montréal), lors de l’inauguration de l’exposition « Antarctica : espace(s) de fragilité » des artistes Philippe Boissonnet, Lorraine Beaulieu et Andrea Juan, à la Galerie d’art du Parc (Trois-Rivières) – du 14 février au 28 mars 2010.

[8] Les six artistes qui ont participé à l’exposition de la galerie Technohoros (Athènes) en septembre 2014 sont : Eugene Ankomah, Despina Economopoulou, Dimitra Siaterli, Katerina Fanouraki, Keti Haliori, Lorraine Beaulieu.

Crédits photographiques : Philippe Boissonnet et NASA

Bibliographie

– Benjamin, Walter, L’Œuvre d’art à l’époque de sa reproductibilité technique (1939), trad. par Frédéric Joly, Paris, Payot, 2013, 144 p.

– Besnier, Jean-Michel, « De Galilée à Google Earth », dans Claudie Haigneré, Objectifs Terre : la révolution des satellites, Paris, Le Pommier, 2009, 192 p.

Buci-Glucksmann, Christine, L’œil cartographique de l’art, Paris, Galilée, coll. «Débats», 1996, 178 p.

– Cosgrove, E. Denis, Apollo’s Eye. A cartographic Genealogy of the Earth in the Western Imagination, Baltimore, Hopkins University Press, 2001, 352 p.

– De Kerckhove, Derrick, Connected Intelligence : The Arrival of the Web Society, Toronto, Somerville House, 1997, 224 p.

– Gibson, J. James, « Visualizing conceived as visual apprehending without any particular point of observation », Leonardo, vol. 7, Oxford, Pergamon Press, 1974, p. 41-43

– Guattari, Félix, Les trois ecologies, Paris, Galilée, coll. «L’espace critique», 1989, 80 p.

– Lovelock, James et Margulis Lynn, « Atmospheric homeostasis by and for the biosphere : the Gaia hypothesis », Tellus, no 26, 1974, p. 1-10

– Lovelock, James, « Gaia as seen through the atmosphere », Atmospheric Environment, no 6, 1972, p. 579-580

– Morin, Edgar, L’an I de l’ère écologique (Dialogue avec Nicolas Hulot), Paris, Tallandier, 2007, 127 p.

– Quignard, Pascal, Tous les matins du monde, Paris, Gallimard, 1991, 116 p.

– Sauvé, Lucie, « Pôle Sud », dans Antarctica : espace(s) de fragilité, catalogue d’exposition de Lorraine Beaulieu, Philippe Boissonnet et Andrea Juan à la Galerie d’art du Parc, Trois-Rivières (Canada) : éditions URAV / UQTR, 2010