Qu’est-ce qu’un doctorat en art et où peut-il être mené ?

Voici quarante ans que furent créés les départements d’arts plastiques dans les universités françaises, ouvrant un espace pour une spécificité méthodologique, distincte des sciences de l’art, de l’histoire de l’art ou de l’esthétique, revendiquant une recherche par et pour la pratique. De 1998 à 2010 en Europe, le processus de Bologne a uniformisé l’espace de l’enseignement supérieur notamment à travers la réforme Licence – Master – Doctorat, dite LMD. Dans ce contexte, certaines écoles d’art ont mis en place des cycles de recherche en art et en design, alors ne décernant pas de diplômes.

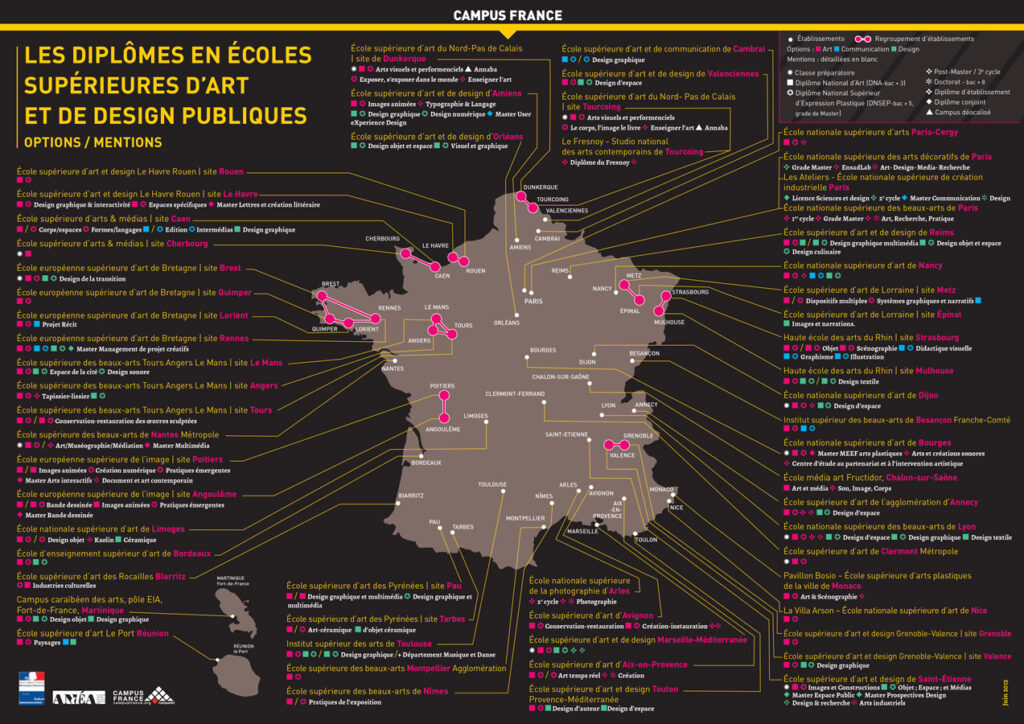

Une Cartographie des écoles supérieures d’art et de design publiques spécialisés a été mis en place par Campus France en collaboration avec les Écoles Supérieures d’art et de Design publiques, le Ministère de la Culture et de la Communication et l’Association nationale des écoles supérieures d’art (ANdEA), 2015.

L’École nationale supérieure des arts décoratifs de Paris (EnsAD) a monté un laboratoire de recherche EnsadLab qui réunit des étudiants de niveau Master, dont certains sont inscrits en doctorat. Depuis 2012, l’EnsAD est membre fondateur du programme doctoral “Science Art Création et Recherche” (SACRe) de PSL Research University. Ce programme, qui finance actuellement plusieurs doctorants, initie les premières thèses de doctorat menées dans des écoles d’art1.

Les activités de recherche en écoles d’art et de design sont indissociables d’une pratique. Leurs modes de légitimation doivent concilier ces deux mondes : celui de l’art et du design et celui de la communauté scientifique. Le terme de « recherche » renvoie ici à un ensemble de pratiques académiques standardisées dans des domaines spécialisées (publications, communications). Cet emploi spécifique est entré en usage depuis le 18ème siècle : « en rapport avec recherche et non avec les verbes chercher et rechercher, plus généraux2».

Soutenu par une position immersive-réflexive3, cet article se propose d’observer ce que produisent les mutations des cadres institutionnels de la recherche en art. Il s’agira également d’étudier en quelle mesure les méthodologies de recherche-création transforment les critères d’évaluation existant ou en appellent de nouveaux.

Historique : les Arts Plastiques à l’université

À l’université, la spécificité de la discipline des arts plastiques se fonde dans l’articulation entre théorie et pratique, et l’exigence de nourrir l’une par l’autre. Elle se distingue en cela de l’esthétique, des sciences des arts et de l’histoire des arts qui étudient des objets préexistants, et se structure autour d’une problématique spécifique (non générique) ancrée dans la pratique. Ce cadre épistémique repose sur le postulat que la création ne peut s’effectuer sans une réflexivité amenant le créateur à situerson projet. Il pose aussi la question de la distance possible du créateur vis-à-vis de son objet. L’artiste-chercheur adopte une position oscillant entre l’immersion nécessaire au surgissement d’intuitions plastiques et une distance réflexive. Comment concevoir le cadre d’une thèse qui favorise une telle méthode ? Cette question a été centrale lors d’une rencontre autour de la recherche en arts, réunissant le comité SACRe de l’Université Paris Sciences et Lettres et la Tisch School de l’Université de New York (NYU) en décembre 2014.

En France, c’est en 1968 qu’a été créé la première structure universitaire consacrée à l’enseignement des arts plastiques. La fondation du département d’Arts plastiques et Sciences de l’art de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne fut suivie, deux ans plus tard par le premier diplôme national d’Arts plastiques. L’université se donnait alors pour projet de former et d’étudier par le faire, d’associer praxis et poïésis4. L’enseignement des arts plastiques a été confié à des plasticiens. Faute de postes — qui n’existaient pas — des artistes tels que Michel Journiac, Henri Cueco ou Lygia Clark ont accepté d’enseigner pour des rétributions modestes si ce n’est inexistantes. Ce réagencement du cadre institutionnel a néanmoins rencontré des réticences : nombre de professeurs envisageaient difficilement d’avoir pour collègue un artiste qui n’aurait pas suivi un cursus universitaire5.

L’épineuse question des critères d’évaluation

Ces réticences demeurent. En témoignent les échanges menés avec les membres de la NYU en décembre 2014. Pendant la session dédiée aux critères d’évaluation, tant d’un candidat au doctorat que d’un candidat à un poste d’enseignant-chercheur, Ulrich Baer formulait ainsi la question :

« La mesure de l’excellence des universités est faite par les Facultés. Se pose alors la question de savoir comment évaluer un artiste pour le recruter ? Cette question se pose du fait que la grille classique des diplômes n’est pas opérante ici. Les artistes ne peuvent être évalués selon ces critères6. »

Susanne Wofford7 répondait que pour autant, l’excellence artistique ne suffit pas. Les lieux où les performances et expositions ont été réalisées importent mais un haut niveau institutionnel est indispensable pour répondre aux exigences d’enseignement requises. Ainsi, le plus haut diplôme atteint (MFA ou PhD) est pris en considération.

La question des critères, résumait Gabrielle Starr8, est prégnante lorsqu’un artiste doit discuter avec un philosophe : c’est-à-dire dans toutes les situations d’interdisciplinarité.

Les cursus artistiques se sont institutionnalisés. Pourtant, la figure de l’artiste-chercheur ou de l’enseignant-chercheur-artiste reste problématique. Le statut d’équilibriste qui lui est inhérent se reflète notamment dans les grilles d’évaluations des laboratoires. En France, la grille du Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur (HCERES) consacre une seule ligne au recensement des « Pratiques Artistiques Théorisées ». Ce, sans distinction entre les compositions musicales, cinématographiques, expositions, installations, etc. Sans distinction non plus des contextes de présentation de l’œuvre, contextes par ailleurs évalués selon des critères très fins, en particulier pour les publications d’ouvrages et d’articles et pour les conférences. Quid des expositions, des démo9 et des performances ?

Pour d’autres formes de publicisation

Malgré quelques ouvertures en ce sens, les organismes d’évaluations rencontrent des difficultés à reconnaître et valoriser les formes de publicisation alternatives aux standards académiques.

Pourtant, des chercheurs appellent de leurs vœux une reconnaissance et une valorisation de la diversité des formes de publication. Citons notamment l’article de Samuel Bianchini dans le numéro de Media N dédié à la Recherche-Création :

Pour la recherche en art, la connaissance est pratique et doit pouvoir être incarnée, véhiculée, publiée selon des modalités qui ne peuvent répondre uniquement aux normes des publications académiques. La publication doit être comprise dans son sens le plus fondamental, rendre public, et permettre ainsi un large éventail de modalités de rendus publics : les arts n’étant pas dépourvu de moyens quant aux multiples façons de rendre public, à commencer par l’exposition. Repenser les formes de la publication, publicisation, est fondamental et stratégique pour envisager le développement de la recherche en art et ses impacts sociétaux voire politiques10.

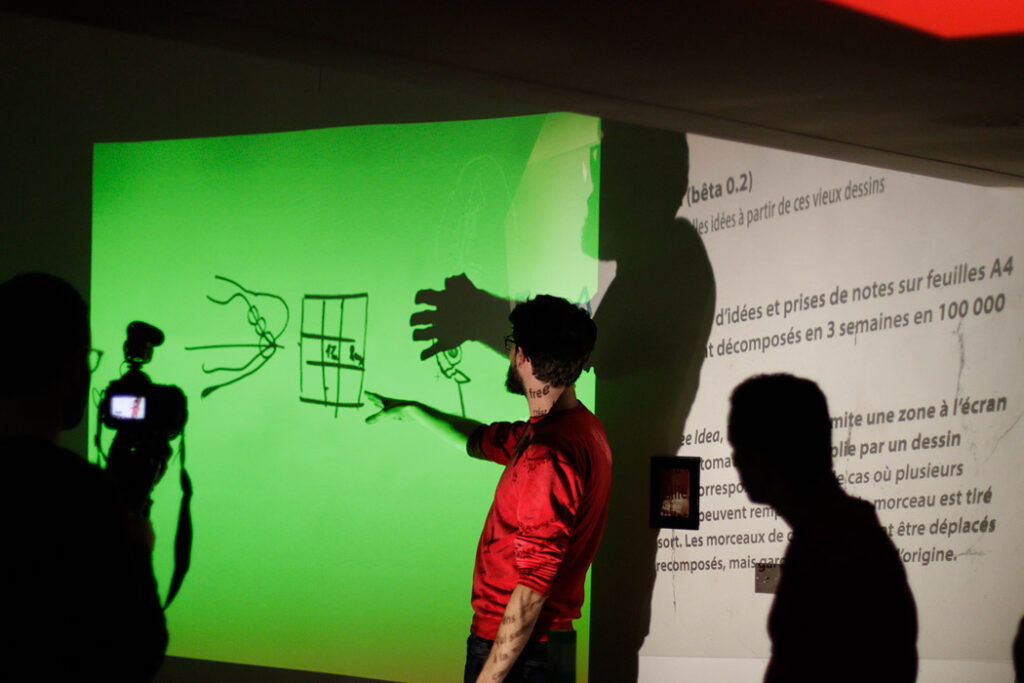

Publier la recherche-création, au sens premier de « rendre public », invite à imaginer des formes intermédiaires entre la conférence, l’article scientifique ou l’exposition artistique, y compris pour ce qui concerne l’adresse à un public de pairs et d’experts telle que la conférence-performance de Benoit Verjat (graphiste, designer interactif, étudiant SPEAP à Sciences Po Paris) et Duncan Evennou (comédien, étudiant SPEAP à Sciences Po Paris) le 13 novembre 2014 à l’occasion de la journée Recherche & création : temporalités organisée par l’autrice dans une galerie parisienne.

Comment rendre compte des spécificités méthodologiques de la recherche-création dans la forme même de publication ? Comment rendre compte des itérations successives, voire faire de la restitution publique une itération ? Les questions formelles deviennent centrales et recouvrent des aspects divers allant de la scénographie d’une journée d’étude au volume de texte d’une thèse, à la place laissée au commentaire dans une revue, à celle, centrale, donnée à l’iconographie dans une revue ou à l’intégration de médias-temps dans une édition sur support numérique.

Pour ce qui concerne la forme conférence, les initiatives sont nombreuses qui expérimentent de nouvelles modalités de rencontres entre des intervenants et une audience. Parmi celles-ci, les Conférences hybrides du Laboratoire d’excellence Arts et médiations humaines proposent aux conférenciers invités dans le cadre d’un programme de chaires internationales de croiser discours, démonstration, performance et projection. Sur un modèle proche, les journées Recherche & Création d’EnsadLab en 2014 et 2015 ont donné la parole à de jeunes artistes-chercheurs tout en s’attachant à instaurer un rapport non frontal et proposer un format relevant de la démo ou de la performance.

Relativement à la scénographie d’une rencontre scientifique, Re-Create11 et Media Art Histories, structurés autour d’un hexagone où prenaient place trois intervenants par session, accentue davantage encore la déconstruction du rapport frontal. Les intervenants prenaient place en triangle autour d’une table circulaire, chacun en face d’une caméra (destinée à la captation et à une diffusion en temps réel sur des écrans) dessinant un deuxième triangle.

Loin d’être anodines ou superficielles, ces questions formelles veulent instaurer des formats de rencontre plus dynamiques et plus impliquantes pour l’auditoire. Le format du workshop ou l’expérimentation publique12 permettent de présenter la recherche en train de se faire. Reste à proposer une typologie ou, afin de ne pas fermer les possibles, à identifier des modèles et critères de publication de la recherche-création. De tels critères sont à inventer, tant pour permettre des échanges inter-disciplinaire (ce que soulignait Gabrielle Starr) que pour établir, au sein d’une discipline, des repères à destination des jeunes chercheurs et des doctorants. Car tout doctorant en art travaillant à partir de sa pratique se confronte foncièrement à devoir saisir et inventer ce qu’est un doctorat en art.

Un ou plusieurs doctorats en art

Le doctorat en art semble, encore aujourd’hui, se heurter au paradoxe énoncé par Marcel Duchamp dans « Le processus créatif », à savoir que l’artiste, le créateur, ne saurait être capable d’expliciter le cheminement de sa démarche créatrice13. Malgré les nombreux écrits d’artistes théoriciens (sans nécessairement répondre à l’exercice académique), cette idée demeure portée par certains critiques et artistes. Il semble donc que tout doctorant en art ait à se positionner face à elle. C’est par l’exemple qu’il formulera une réponse à la question de savoir ce qu’est une thèse en art.

Dans le domaine des thèses associées à une pratique artistique, Victor Burgin, professeur au Goldsmiths College of London, propose une typologie des thèses en art14. Il y aurait d’une part un doctorat « à option histoire et théorie » qui pourrait être rapproché des actuels doctorats en sciences de l’art, tels que menés par des personnes qui ont une sensibilité, un regard, une pratique, et qui choisissent de travailler sur un objet distinct de celle-ci, sur un corpus d’œuvres dont ils ne sont pas auteur. Ce sont des doctorats distincts des disciplines telles que l’esthétique ou de l’histoire de l’art en ce qu’ils sont menés par des personnes ayant une véritable connaissance pratique des objets qu’ils sont en train de théoriser. Ce qui fait la force de ce type de textes est une connaissance de l’intérieur, du point de vue de celui qui fait, et qui enrichit, informe, nourrit le travail de théorisation. La difficulté étant ici d’adopter le point de vue du faiseur et ne pas considérer une œuvre comme l’illustration d’un concept.

Il y aurait d’autre part un doctorat « à option pratique » où il s’agit de parler en plasticien, d’expliciter les liens entre des théories, des concepts (produits par ceux qui en fabriquent : philosophes, esthéticiens, sociologues, etc.), un ancrage historique, et une pratique forte. Celui-ci pourrait être rapproché de l’actuel doctorat en arts plastiques.

Le troisième doctorat de la typologie de Burgin est nommé tout simplement « doctorat en art ». C’est un doctorat qui produit des formes sans chercher à produire le texte qui pourrait accompagner les formes. C’est un doctorat qui produit des percepts plutôt que des concepts, ce diplôme se distingue clairement du doctorat universitaire. Est-ce là le modèle vers lequel se dirigent les futurs doctorats d’écoles d’art ?

Quel doctorat en Écoles d’art ?

À l’université, le consensus autour de la thèse en arts plastiques est le suivant : elle répond à une problématique spécifique ancrée dans la pratique, elle s’adresse à une communauté de pairs et répond, pour sa forme, à un standard académique. Si les soutenances de thèse en arts plastiques ont parfois lieu au sein d’une exposition des travaux du défenseur, le volume papier, lui, reste pour le moins immuable.

S’il est souhaitable de donner une place plus centrale aux œuvres elles-mêmes – et non pas seulement à leurs documentation et artefacts – et de faire également évoluer le standard académique du volume, d’autres spécificités du doctorat en arts plastiques doivent être défendues. Le doctorat en arts se distingue par son identité méthodologique : itérative, mi-immersive, mi-réflexive. Aux périodes de production en atelier – quelle que soit la forme de cet atelier – et au rapport de soi à la création, succèdent des étapes de mise à l’épreuve de regards extérieurs, de confrontation à un corpus référentiel artistique et théorique, d’analyse, d’adaptation, constituant ensemble un cycle de travail. Il s’agit de répéter et adapter les interprétations plastiques autour de la problématique. La pratique elle-même est problématisée et jamais illustrative d’un concept. Elle est traitée dans les productions mêmes, à travers des intuitions plastiques. C’est cela qu’il s’agit d’expliciter, de mettre en mots dans la thèse, notamment en donnant une large place à la description. Il s’agit de rendre compte d’un processus, de prendre position vis-à-vis d’une problématique, de rendre compte également de ce qui, parmi les hypothèses développées, ne marche pas.

Cette spécificité méthodologique est hélas en passe de disparaître dans certains départements depuis que nombre de théoriciens issus de disciplines connexes (esthétique, sciences de l’art, histoire de l’art) y deviennent majoritaires et défendent d’autres approches. C’est peut-être ici le glissement institutionnel en cours : le cadre permettant de mener une thèse par la pratique se déplace, depuis l’Université vers les Écoles d’art.

Notes

[1] Actuellement, les écoles proposent des formations doctorales sanctionnées par un diplôme délivré par une université. L’École nationale supérieure de la photographie (Arles) propose un Doctorat de création spécialité photographie en partenariat avec Aix-Marseille-Université.

L’École supérieure d’art et de design de Saint Étienne propose un Doctorat « Arts industriels » en partenariat avec l’Université Jean Monnet de Saint-Étienne. À propos de la spécificité du programme doctoral SACRe, voir : Emmanuel Mahé, « Pour une recherche combinatoire. Enjeux de la recherche en art », dans revue Hermès, 2015, pp. 217-225.

[2] Alain Rey, Dictionnaire Historique De La Langue Française, Paris, Le Robert, 2011 (1993).

[3] L’autrice a bénéficié d’un double parcours : elle a mené un doctorat en arts plastiques à l’université et suivi le cycle de recherche d’EnsadLab où elle est maintenant chargée de la valorisation de la recherche.

[4] Chez Aristote, la praxis a une finalité interne à l’action, non séparable de l’action (le fait de bien agir est le but même de l’action) tandis que la poïésis (ou création, ou production) a pour finalité la production d’un bien ou d’un service, c’est-à-dire de quelque chose d’extérieur à l’action de celui qui le fabrique ou le rend. La praxis est la pratique qui se reconnaît elle-même par la théorie qui découle de son action.

[5] Illustration des tensions et des stratégies pour y résister, Bernard Teyssèdre poussera Iannis Xenakis dans la rédaction d’une thèse de doctorat qui lui permettra d’obtenir un poste d’enseignement en musique.

[6] Ulrich Baer, Vice Doyen de la Faculty, Arts, Humanities & Diversity, le 5 décembre 2014, session « Questions institutionnelles », 9-12h30, Remarque Institute, 53 Washington Square South, Room 324.

[7] Susanne Wofford, Doyenne de la Gallatin School of Individualized Study, NYU, même session.

[8] Gabrielle Starr, Doyenne du College of Arts and Science, même session.

[9] Peter Lunenfeld, « Demo or Die », publié dans la mailing liste nettime le 30 juillet 1998 et dans Snap to Grid : A user’s Guide to Digital Arts, Media and Culture, MIT Press, Cambridge, 2000. Traduction française de Marie-Hélène Dumas publiée dans Connexions, art réseau media, Annick Bureaud, Nathalie Magnan (dir.), Paris, École nationale supérieure des Beaux-Arts, 2002, pp.133-148.

[10] Samuel Bianchini, « Towards Organogenesis: For an Instrumental Approach in Research in Art » <http://median.newmediacaucus.org/research-creation-explorations/towards-organogenesis-for-an-instrumental-approach-in-research-in-art/>, dans Media N FALL 2015. Traduction de l’auteur.

[11] Symposium des chercheurs émergents de la conférence Media Art Histories, Re-Create 2015, Hexagram, Montréal, novembre 2015.

[12] Parmi les formats de publicisation plébiscités par l’artiste-chercheur Samuel Bianchini, celui de l’« expérimentation publique » est souvent mobilisé. Il s’agit d’une forme hybride ressemblant à des formes préexistantes tout en les déplaçant quelque peu. C’est une expérimentation de laboratoire mais avec, par et pour du public, considérant comme centrale la rencontre d’un public à grande échelle. C’est une installation participative mais dans des conditions inédites qui obligent à embrasser un champ d’incertitude quant aux développements de chaque présentation unique.

[13] « Si nous accordons les attributs d’un médium à l’artiste, nous devons alors lui refuser la faculté d’être pleinement conscient, sur le plan esthétique, de ce qu’il fait ou pourquoi il le fait – toutes ses décisions dans l’exécution artistique de l’œuvre restent dans le domaine de l’intuition et ne peuvent être traduites en une self-analyse, parlée ou écrite ou même pensée. […] Je sais que cette vue n’aura pas l’approbation de nombreux artistes qui refusent ce rôle médiumnique et insistent sur la validité de leur pleine conscience pendant l’acte de création – et cependant, l’histoire de l’art, à maintes reprises, a basé les vertus d’une œuvre sur des considérations complètement indépendantes des explications rationnelles de l’artiste. » Marcel Duchamp, « Le processus créatif », dans Duchamp du signe, Paris, Flammarion, 2013 (1975), pp. 205-206. Ou : Le processus créatif, Paris, L’échoppe, 1987, pp. 9-11.

[14] Victor Burgin, « Quelques réflexions sur les diplômes de « Recherche » dans les départements d’arts visuels » dans Christophe Kihm, Valérie Maridorakis (dir.), Transmettre l’art, figures et méthodes. Quelle histoire ?, 2013.