Technologie et création

M. R. : Comment conçois-tu l’utilisation des médias électroniques dans ta pratique artistique?

C. B. : Au début de ma pratique artistique (1995), j’étais passionnée de peinture. Ma production picturale répondait principalement à la nécessité d’établir un rapport entre la fragmentation de l’espace urbain et la fragmentation sociale et culturelle. Ayant vécu dans de grandes villes telles Bogota, Mexico et Montréal, je me questionnais sur la relation qui existe entre le fait d’habiter l’espace et l’influence que cela a sur notre identité personnelle et sociale. Je m’intéresse à l’espace urbain en tant qu’habitante. La ville est un espace pour vivre, pour habiter, pour travailler, pour se divertir, pour se déplacer, pour rêver. Les villes contemporaines sont habitées par des gens qui ont une résidence en banlieue et un emploi au centre-ville, mais aussi par des gens des bidonvilles qui cherchent une façon de survivre. À ce moment-là, j’explorais l’espace urbain en tant qu’espace scénographique en me permettant de saisir que la ville est en fait un territoire que chacun occupe à sa façon, un habitat que chacun crée quotidiennement à partir de fragments. Postérieurement (2000), j’ai commencé à explorer des nouveaux médias, principalement la vidéo. C’était un médium qui me convenait parce qu’alors, dans mes œuvres, j’explorais la notion de mouvement. J’ai commencé à intégrer le son de manière plus consciente dernièrement. Ma production est devenue naturellement interdisciplinaire intégrant la sculpture, la gravure ou le dessin, à la performance, le son et la vidéo. Dans ma pratique interdisciplinaire, il arrive que je réalise mes œuvres en parallèle, d’autres fois une œuvre réalisée dans un médium donné conduit à une seconde œuvre dans un médium différent, en créant une sorte de dialogue. C’est le cas de l’album d’estampes Les voix silencieuses (Montréal, 2005) par lequel j’approfondis ma réflexion sur la relation entre la mémoire et l’identité, entreprise avec la performance-installation Les voies silencieuses (Montréal, 2004). Il faut dire, cependant, que mes œuvres restent très low-tech. À mon avis, la technologie doit appuyer le contenu de l’œuvre et non le faire oublier. Comment parler de massacres en utilisant des nouvelles technologies à des gens d’un village en Amérique du Sud où parfois il n’y a même pas d’eau courante?

M. R. : La vidéo et la dimension sonore jouent un rôle important dans tes oeuvres. Pourrais-tu me parler de façon genérale de ton approche à ces medias?

C. B. : J’ai l’avantage de pratiquer plusieurs disciplines n’étant spécialisé dans aucune. Je ne me considère ni graveure, ni peintre, ni sculpteure, ni vidéaste, mais je pratique ces disciplines et je choisis l’un ou l’autre média selon l’idée de base du projet. Au début, le choix du média est très intuitif, mais au fur et à mesure que le processus de création avance, je définis quel médium convient le plus autant au niveau formel que conceptuel à la réalisation de l’oeuvre.

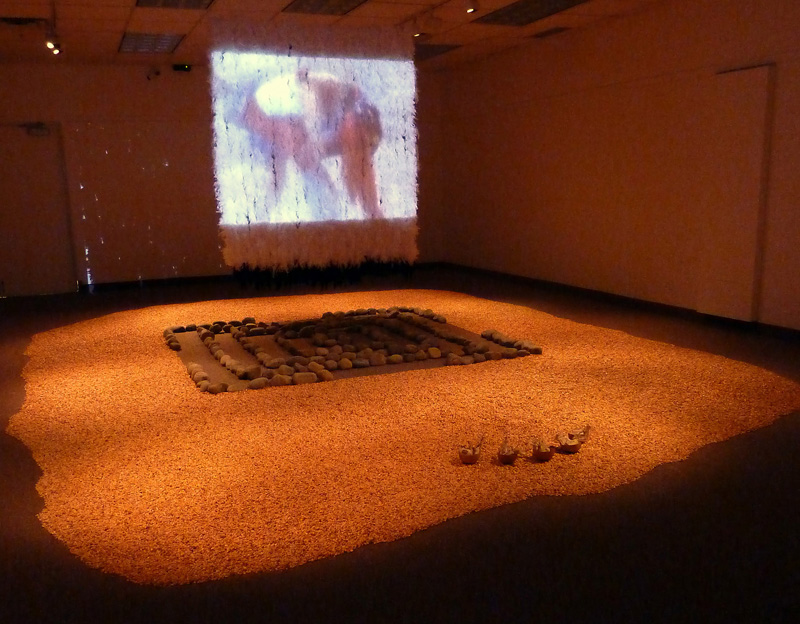

Dans la réalisation des œuvres installatives, je porte une attention particulière à l’espace même de l’installation, les éléments qui la composent, leur dynamique, et l’infinité des possibilités, souvent floues et variables, des relations installation/espace, installation/spectateur, installation/auteur, auteur/spectateur. Cette préoccupation pour l’espace deviendra une constante dans mon travail. Concernant les « nouveaux » médias, en particulier l’art vidéographique et sonore, je cherche à les intégrer aux autres éléments visuels autant au niveau formel que conceptuel. Par exemple, dans Ciudad Juarez… (Mexique/Canada, 2002) la vidéo était projetée sur des draps blancs disposés en forme de linceul, évoquant la souffrance réelle ressentie par les femmes assassinées et leurs familles. Dans Faits du même sang (Colombie/Canada, 2005-2007),la vidéo qui relève plutôt du documentaire sert pour ainsi dire de prologue à l’installation-performance. Dans ce cas-ci, la vidéo complète le contenu de l’œuvre qui traite d’un sujet méconnu par la majorité des spectateurs, le déplacement forcé de millions de personnes en Colombie. Je m’intéresse aussi au texte littéraire, pour l’installation Vert moisi est la couleur de l’oubli (Montréal, 2010) j’ai intégré à l’œuvre une bande sonore dans laquelle je fais la narration d’un conte de l’écrivain Nicolas Buenaventura. Pour moi, le son a la grande qualité de créer des ambiances, des atmosphères, des états d’âme. Le son a un grand pouvoir d’évocation et nous ne le percevons pas seulement à travers les yeux, mais à travers tout notre corps. À travers le son, je peux recréer des situations fortes d’une manière subtile. Dans la bande sonore de Monument à Ciudad Juarez…, j’intègre des voix des femmes en train de lire des rapports de police sur les assassinats des femmes. Pour les performances, j’aime de plus en plus inviter des musiciens à jouer en direct. La vidéo, dans mon cas, ancre les faits dans le présent. Dans tous les cas, c’est le sujet de l’œuvre qui détermine l’utilisation d’un médium en particulier. Ceci dit, la vidéo et le son interagissent avec l’installation mais sont aussi en eux-mêmes des œuvres à part entière. En effet, les vidéos ont été présentées dans des festivals et il peut arriver qu’une performance soit présentée sans les éléments de l’installation.

M. R. : Quelle est ton opinion de l’impact des nouvelles technologies de l’information et de la communication sur les arts visuels?

C. B. : La relation entre l’art et la technologie n’est pas nouvelle, il suffit de penser à de Vinci. Les nouveaux rapports à une réalité en mouvement, les nouveaux outils artistiques, les nouveaux médias ont fait évoluer les arts ou au moins permettent de les pratiquer d’une façon différente. La création artistique est marquée par le développement rapide des nouvelles technologies. De nombreux artistes se les approprient pour développer leurs intentions esthétiques et renouveler leurs pratiques artistiques. En expérimentant les avantages et les limites propres à l’usage artistique de ces nouvelles technologies, ces artistes proposent des œuvres novatrices qui changent le regard et la perception des spectateurs. La mise au point des nouvelles technologies fait en sorte que les relations entre les scientifiques et les créateurs deviennent plus étroites.

Les technologies de la communication jouent actuellement un rôle important dans les actions effectuées par les artistes et les activistes sur Internet et dans des espaces publics et aussi dans la production de nouvelles formes d’art, d’action politique et de critique sociale. Les artistes et groupes d’artistes s’organisent pour revendiquer, critiquer, lutter pour des droits, en faisant appel à des nouvelles technologies et à des pratiques artistiques très éloignées des galeries, des musées et des milieux culturels institutionnalisés.

Dans ma pratique artistique, je suis très loin de l’intelligence artificielle, de la biotechnologie, des mondes virtuels, des réseaux sociaux et d’Internet. Cependant, il faut dire que l’art qui utilise les nouvelles technologies est un art qui ne manque pas de soulever des questionnements esthétiques et éthiques en plus de bousculer les habitudes des scientifiques, des artistes et du public en général. Sans compter que, dans ce type d’interventions artistiques et activistes (artivistes), les relations qui se créent entre les espaces, les médias, les artistes et beaucoup d’autres acteurs sociaux sont très complexes. Heureusement l’art low-tech continue d’attirer l’attention du public et cela veut dire qu’il y a encore de la place pour un art à échelle plus humaine malgré la multitude des possibilités du monde digital.

Art et action Sociale

M. R. : Pour toi, l’artiste est un intermédiaire entre le monde subjectif et le monde social. Il joue un rôle dans le processus de transformation sociale et politique. À partir de cette perspective, considères-tu l’art comme une action réfléxive sociale et politique?

C. B. : Oui. Je tiens souvent compte pour la réalisation de mon travail des situations sociales ou politiques qui m’intéressent particulièrement. Cela me conduit à réfléchir sur le rôle important que les artistes doivent jouer dans les processus de transformation sociale et politique. Pour moi, l’idéal serait que l’art fasse partie de la vie de tous les jours et non d’un programme politique ou du calendrier d’une institution culturelle. L’art se doit d’être vivant, de prendre sens dans l’interaction avec le public. Cela ne veut pas dire que les artistes doivent être complaisants, au contraire un artiste est fondamentalement indépendant d’esprit. Les génocides, les crimes, les déplacements forcés, les abus, la violence, la guerre… sont des sujets qui m’interpellent. Dans ce sens, je me considère héritière d’artistes comme Francisco de Goya, par exemple,qui peint le massacre perpétré par l’envahisseur français sur les villageois espagnols le 3 mai 1814. Le personnage en chemise blanche offre sa poitrine aux balles du peloton d’exécution, dans un geste de courage, de défiance et de rébellion. C’est une peinture de résistance, de dénonciation des horreurs de la guerre. Comment arriver à exprimer ce que je ressens à travers un art intense, métaphorique, énergique, touchant, poétique, expressif et humain? Je me pose la question et en même temps je m’éloigne de vraies nouvelles technologies. Quand je parle des vraies nouvelles technologies, je ne parle pas de la vidéo, du son ou de Facebook. Nous vivons dans un contexte de domination et d’exclusion et cela se reflète (ou est la cause ?) dans le milieu artistique et scientifique. Nous n’avons pas tous et toutes, partout dans le monde, le même niveau d’accessibilité à l’art et à la technologie. J’admire des artistes comme Kiki Smith, Louise Bourgeois, Francis Alÿs ou Doris Salcedo. Ce sont des magiciens! Créer à partir de rien et changer le monde.

M. R. : Est-ce que tu t’identifies-tu comme héritière de la culture artistique latino-américaine qui considère l’art comme un outil de résistance contre le pouvoir hégémonique? Te considères-tu comme une artiste activiste?

C. B. : Je suis née en Colombie. J’ai immigré au Québec au début des années 90. Comme vous le savez peut-être, à cette époque, la Colombie traversait une période de violence accrue à cause de la guerre sans merci que livrait le gouvernement aux narcotrafiquants et principalement à Pablo Escobar, sans compter le conflit armé impliquant les militaires, la guérilla et les paramilitaires. J’ai décidé de partir de Colombie en grande partie à cause de cette violence. Si je remonte plus loin dans mon histoire personnelle, il faudrait dire que mes parents ont émigré de la campagne à Bogota, la capitale de la Colombie, dans les années 50, une époque aussi très marquée par la violence. Ceci dit, je n’ai pas été forcée de partir de Colombie, je l’ai fait volontairement et la Colombie est un pays que j’aime beaucoup et les Colombiens sont des gens que j’admire. C’est un milieu difficile et donc j’ai décidé de venir ici. J’ai un bon bagage culturel de la Colombie, c’est dire qu’une partie importante de ma vie a eu lieu là-bas. J’y ai passé mon enfance et j’y ai vécu jusqu’à l’âge de 22 ans. J’ai fini mes études en Philologie à l’Université Nationale de Colombie, une université de gauche, anti-impérialiste qui prend la défense de la culture latino-américaine. J’y reviens régulièrement pour voir ma famille ou présenter mon travail. J’ai visité presque tous les pays de l’Amérique du Sud et j’ai aussi vécu à Mexico pendant deux ans. La culture colombienne est ancrée en moi, elle m’habite. Cependant la Colombie a évolué et moi aussi, j’ai changé après avoir passé plus de vingt ans au Québec. Il faut dire aussi que le Québec a changé et pas toujours pour le mieux! Avec tout ce qui se passe actuellement au Québec et au Canada nous les artistes, nous avons une responsabilité, celle de ne pas oublier que l’art est un moyen de résistance. Nous avons la capacité de voir les faits d’un point de vue différent, proposer un autre ordre ou des structures alternatives… La Colombie et le Québec sont des lieux contradictoires où le calme et la violence cohabitent, bien que ce soit dans des proportions différentes. Ma pratique me permet de trouver un certain équilibre dans le chaos le plus fou. De nos jours, il me semble qu’il ne faut pas grand-chose pour se mettre dans une position de résistance : opter pour le transport en bicyclette, prendre son temps, ne pas être motivé par l’argent ou le pouvoir… dire la vérité, aller à l’essentiel.Jusqu’à présent, ma production artistique a été associée, tant par la critique que par le public, à des sujets de genre (gender). Je collabore souvent avec des organisations sociales, mais je ne milite pour aucune organisation politique en particulier.

Identités émergentes

M. R. : Dans ta pratique artistique, tu mets une emphase sur le fait de confronter des identités marginales qui ont été oubliées telles que les deplacés et les victimes de la violence. Est-ce que l’on peut lire cela comme une analyse sur le pouvoir?

C. B. : Oui, en effet, plusieurs de mes œuvres abordent des sujets tels la violence sociale et politique ou le déplacement forcé de populations. Les œuvres Monument à Ciudad Juarez…, Faits du même sang et Vert moisi est la couleur de l’oubli abordent des sujets et des contenus sociaux à partir d’une perspective féminine. Dans le premier cas, il s’agit d’une œuvre sur les assassinats violents de plus de 350 femmes à Ciudad Juarez (Mexique). Dans le deuxième cas, j’aborde le déplacement forcé des femmes dû au conflit armé dans mon pays d’origine, la Colombie. En fait, je m’intéresse aux sujets qui me touchent profondément dans ma vie de tous les jours. De 2001 à 2003, j’ai vécu au Mexique. Étant là-bas, j’ai commencé à entendre parler à la radio, à la télévision et dans les journaux, des assassinats de femmes à Ciudad Juarez, une ville à la frontière des États-Unis. Cela m’a touché et j’ai fini par travailler pendant deux ans sur l’installation-vidéo intitulée Monument à Ciudad Juarez. Cette œuvre a été présentée pour la première fois au Zocalo (la place centrale) de la Ville de México, un espace social et politique très important et symbolique. Aussi, au Mexique, j’ai produit Chamanika Urbana, une installation vidéo sur la situation d’acculturation et de discrimination de groupes autochtones dans la grande capitale.

Ensuite je me suis intéressée à la violence faite aux femmes de mon pays et j’ai réalisé Faits du même sang, une installation-vidéo qui aborde les conséquences du conflit armé sur la population civile, principalement sur les femmes déplacées du Magdalena Medio en Colombie. Vert moisi est la couleur de l’oubli, est une œuvre que j’ai réalisée ici à Montréal et qui m’a été inspirée par la mort des soldats canadiens en Afghanistan. Dans toutes ces œuvres, il y a un élément vidéographique ou sonore et aussi une partie performative.

Je pourrais dire que je m’intéresse à ceux et celles qui sont dans une situation de marginalité. En tant qu’artiste et en tant qu’individu, je m’intéresse aux autres personnes, à comment elles vivent et aux situations dans lesquelles elles se trouvent. En tant qu’artiste, avec mon travail, je voudrais faire une différence. Ceci dit, je ne prétends pas changer « la conscience » des gens, mais montrer ma vision du monde et m’exprimer à travers l’art. Mon travail se fonde sur ce que je ressens du contexte social dans lequel je me trouve, que ce soit à Mexico, à Bogota ou à Montréal. Mais cela n’est pas suffisant pour créer des œuvres d’art. Il faut dépasser l’anecdote et l’individuel pour arriver à un certain universalisme. Pour moi, l’aspect poétique (visuel) et le savoir-faire (la technique) sont aussi importants dans la réalisation des œuvres que l’aspect politique et social pour lesquels il me faut faire beaucoup de recherche.

M. R. : En tant qu’artiste qui travaille la matière de création avec son corps, considères-tu que l’ethnie ou le genre (Gender) sont importants dans l’interprétation de l’oeuvre de la part du public?

C. B. : En général, je crois que oui. Je suis née en Colombie, je vis au Québec et au Canada, et je suis femme. On vit dans un contexte assez complexe ici : avant d’être considérée comme artiste, je suis considérée comme femme-latino-américaine-mariée-lesbienne-ou-autre. À l’époque où j’habitais en Colombie, je ne me posais pas de questions sur mon identité culturelle. C’était clair : nous étions des Latino-américains anti-impérialistes! Ici, c’est différent. On habite dans une société multiculturelle où je suis non seulement ce que je crois être, mais aussi ce que les autres croient que je suis. Je cohabite avec d’autres groupes ethniques auxquels je m’identifie ou auxquels on m’associe. Jusqu’à présent, ma production artistique a été associée, tant par la critique que par le public, à des sujets en relation avec le genre et le groupe ethnique. J’assume ce que je suis, mes origines sociales et mes racines culturelles sont importantes pour moi et aussi une grande source d’inspiration. J’aime la musique folklorique, les danses latino-américaines, la langue espagnole, la culture populaire. Mon univers a été moulé par l’Amérique Latine, mais il ne se limite pas à cela, surtout après avoir vécu plus de vingt ans au Canada.

Les problèmes que pose ce type de lecture (dirigée par le genre ou l’ethnie) est qu’il est réducteur et généralement chargé de préjugés. Sans compter que souvent il y a d’autres appartenances qui entrent en compte comme l’âge, la profession, la classe sociale ou les convictions politiques. Finalement, ce qui me passionne est la création et c’est de cela que je m’occupe. Je tiens à dire que je ne crois pas que l’art ait un sexe ou une couleur. Par contre, je crois que pour qu’un art réveille l’imaginaire, suscite des sentiments, des émotions, de la curiosité, l’artiste doit plonger au plus profond de lui-même.

Je me définis comme une survivante, une guerrière. Une femme artiste engagée. Mes préoccupations personnelles sont étroitement liées à mes préoccupations esthétiques, sociales et politiques. Dans ma pratique artistique sont sous-jacents les thèmes du pouvoir et de la domination, mais aussi ceux de la revendication, de la résistance et de la poésie. Je ne suis plus une victime. L’art et la création m’ont aidée à tracer mon chemin, à écrire ma propre histoire.

M. R. : Il me semble que le thème de l’identité est clé dans plussieurs de tes oeuvres. En general, les artistes ont abordé l’identité de points de vue différents : la vision essentialiste qui met l’emphase sur les racines culturelles et la vision matérialiste déconstructiviste qui considère les processus identitaires en tant que construction sociale. Quelle est ta position en relation avec l’identité culturelle dans tes oeuvres?

C. B. : Est-ce que je suis une femme artiste colombienne? Est-ce que je suis artiste femme immigrante? Une colombienne-canado-québécoise-artiste-femme? Qu’est-ce que cela veut dire d’être québécois, latino-américain, femme ou autre? On revient toujours au même, cela dépend de l’interprétation, du point de vue. Est-ce que l’on peut parler de l’art de femmes latino-américaines d’une perspective autre que féministe ou colonialiste? Est-ce que l’art que je fais est féministe parce que je parle de la situation des femmes au Mexique ou en Colombie ou parce que je suis une femme? Ce qui est très évident c’est que les femmes artistes latino-américaines sont, à quelques exceptions, absentes de l’histoire de l’art. Des expositions comme elles@centrepompidou (Paris), Art et féminisme (Montréal) ou Au pays des merveilles. Les aventures surréalistes des femmes artistes au Mexique et aux États-Unis (Québec), malgré leurs limitations, ne doivent pas être prises comme des événements réducteurs de la lecture de l’art de femmes, mais comme des expositions qui nous permettent de découvrir des femmes artistes et d’ouvrir l’interprétation de leurs productions artistiques.

D’où nous vient notre identité culturelle? De nos parents, de l’école, de l’Internet? Est-elle le résultat d’un processus naturel ou culturel? Notre identité est-elle fixe ou changeante? La question de l’identité est au départ très complexe. Imagine pour une Colombienne qui a immigré dans un pays multiculturel comme le Canada et qui y a vécu exactement la moitié de sa vie! Cela doit être un peu des deux parce que, d’une part, quand je dis (en plaisantant) que je suis née à Chicoutimi, les gens ne me croient pas à cause de la couleur de ma peau. D’autre part, les gens sont surpris de mon niveau d’intégration à la culture québécoise. Personnellement, je crois que l’on peut s’identifier à l’autre, aux autres, et continuer d’être ce que nous sommes. Comme les animaux qui se camouflent. Tiens, je suis une femelle caméléon guerrière! Je lutte contre l’exclusion, les inégalités, la discrimination… et dans mon cas personnel, contre les préjugés parce que je suis femme artiste immigrante.

Réfexions finales

L’expérience de l’immigration et la fragmentation sociale sont des points de référence essentiels pour la conceptualisation des œuvres de Claudia Bernal. L’artiste met en scène des identités et des dynamiques sociales complexes qui résistent à la catégorisation hégémonique nationaliste et patriarcale. Bernal transite entre diverses structures culturelles, qui se manifestent sous des formes spécifiques de production interdisciplinaire, et montre une vision du monde, de l’art et de l’artiste qui s’exprime dans un art propre qui propose de nouvelles façons de connaître et d’agir dans des contextes complexes. Ses œuvres, passent de l’esthétique à la réflexion social et de la réflexion social à l’esthétique. La dissolution de l’identité apparaît en d’innombrables fragments qui participent à la construction d’un méta-archipel hybride où coexistent le domestique et le global, la mémoire et l’oubli, la fiction et la réalité, l’impossible et le réel. De son point de vue en tant qu’artiste, Bernal semble suggérer que la sortie du chaos et des atrocités du genre est l’engagement et la participation collective au niveau transnational. Dans son travail, elle identifie la différence qui existe entre le réel et la métaphore, révélant la complexité des relations sociales, mais en particulier la violence qui y est souvent masquée ou ignorée. Dans ses œuvres, Bernal présente le chaos qui produit des sujets et des situations complexes, espace hybride approprié pour commenter la dystopie contemporaine et un lieu pour articuler et dénoncer.