Les transformations médiatiques dans les créations d’aujourd’hui impliquent des habitudes autant chez le créateur que chez le récepteur. À la croisée de la sociologie de la « réception » et des « usages » des médias, l’ouvrage se divise en trois volets de trois à quatre chapitres qui observent la pratique des médias en amont, au cœur et en aval. La première partie, plus théorique, explore l’influence des nouveaux médias, notamment d’Internet, sur la configuration des savoirs, des données, ou des lieux. Qu’il s’agisse de l’extension de la critique et de l’expertise au plus grand nombre, de l’accroissement des données disponibles ou de leur impact sur notre approche de la ville, les nouveaux médias définissent des espaces aux usages étendus, voire infinis, qui transforment notre rapport au monde. Les trois articles de la deuxième section, à tendance réflexive, abordent la redéfinition de la culture et de ses pratiques par les médias, et ses enjeux pour la diffusion et l’économie culturelles. En innovant ou en détournant les arts traditionnels (peinture, sculpture, musique, théâtre), les arts numériques interactifs recréent l’ensemble des modalités de pratique de l’art, pour l’émetteur comme pour le récepteur. Enfin, les nouvelles technologies instaurent des protocoles d’apprentissage et de médiation de plus en plus élaborés ; dans ces nouvelles interfaces, les conditions techniques de la réception importent autant que la contemplation de l’objet d’art : c’est ce que montrent, à travers des exemples pratiques et plusieurs œuvres récentes, les quatre propositions de la troisième section. Synthèse d’une « analyse de l’action » et d’une « approche de la communication et des médias » (17), l’ouvrage croise méthode sociologique, sciences de la communication, informatique et sciences de l’art. Il montre que c’est toute une herméneutique de « l’interprétation », à la fois jeu et réception, qui est à penser par l’entremise des arts numériques.

Avec les contributions de : Samuel Bianchini (Univ. de Valenciennes, ENSAD Paris), Francis Chateauraynaud (GSPR, EHESS Paris), Viviane Folcher (Univ. Paris-8), Jean-Paul Fourmentraux (Univ. Lille-3, EHESS Paris), Antoine Hennion (CSI, Mines-ParisTech/CNRS), Patricia Laudati (Univ. de Valenciennes), Emmanuel Mahé (Orange Labs, France Télécom), Jacques Perriault (Univ. Paris-10), Soraya Sellah (chef de projet Digital), Vincent Tiffon (CEAC, Univ. Lille-3), Tomaso Venturini (Medialab, Sciences-Po Paris), Moustapha Zouinar et Anne Bationo (Orange Labs, France Télécom).

« De nouveaux laboratoires médiatiques »

Pour introduire la réflexion, Francis Chateauraynaud appelle à l’invention d’un nouveau laboratoire du sociologue, à même de capter et retranscrire au plus près de la réalité les expériences multiples des millions d’utilisateurs du Web 2.0. Marlowe, logiciel capable d’évaluer une production protéiforme, a été conçu dans ce but. De Wikipedia à Citizendium, les sites de « connaissance collaborative » étendent et nourrissent le champ toujours plus proliférant de la critique, brouillant les limites entre production académique (savante) et industrielle (populaire), par l’ouverture de la discussion à tout un chacun, expert ou non. La logique principielle de la « contributorialité », le parti-pris utopique d’auto-régulation de ces pages web, ou la genèse de nouveaux standards de la connaissance sont quelques-uns des problèmes rapidement abordés par Chateauraynaud pour présenter l’outil alternatif qu’il propose « pour s’affranchir des effets produits par l’évolution continue des nœuds et des liens » (28) et accéder à une toile, ultra-ouverte et intelligente, de mise en rapport des différents acteurs, événements, dispositifs et arguments déployés et transformés par ces configurations1. Bien loin de vouloir reproduire une intelligence artificielle informatique, ce projet, rendu public en 2003, consiste à « apprendre à suivre les raisonnements des acteurs-auteurs » des connaissances contenues dans les textes étudiés et leurs dynamiques inférentielles (31) et de développer un « dialogue » qui produise des connaissances. Multiplicité des compétences, méthodes fines de recoupement et de rapprochement et pluralisme des outils de calculs sont des conditions sine qua non du bon fonctionnement du logiciel, qui n’a pas de protocole d’enquête prédéfini : il se crée en fonction des textes, selon le principe du chercheur historien ou littéraire, ou encore sur un principe théâtral qui « met en scène les acteurs et leurs objets, leurs disputes, fait varier les décors, les unités de lieux et de temps, ajoute sa voix off et se tourne vers le spectateur-enquêteur » (34). Conçu comme un outil sociologique efficace pour de nouveaux champs de recherche (ici les alertes et les controverses sur les réseaux du web), Marlowe déplace les querelles méthodologiques de la sociologie et y introduit « des protocoles coopératifs encore faiblement développés en vertu de l’individualisation très forte des pratiques de recherche (toujours fondées sur l’équivalence : un chercheur = une œuvre) » (35). Dans une synthèse convaincante, Chateauraynaud montre toutes les richesses de projets tels que Marlowe et Prospéro pour le développement des sciences sociales à travers un réseau de chercheurs disposant d’outils transversaux et redistribués.

Tommaso Venturini insiste quant à lui sur l’obligation pour le chercheur en sociologie de transformer les « traces » aujourd’hui disponibles par l’abondance même des médias numériques en véritables « données », c’est-à-dire de « les extraire, les nettoyer, les indexer, les préparer à l’analyse » (41). De l’aveu de ce chercheur, les méthodes quantitatives ou qualitatives actuelles ne peuvent suffire à gérer cette masse de données inédite. S’appuyant sur de nombreuses recherches précédentes2, l’article expose le travail du laboratoire Médialab de Sciences Po Paris, dont l’auteur fait partie : le développement d’outils qui regroupent les apports des méthodes qualitatives et quantitatives, et le traçage de la construction des phénomènes globaux par la coordination d’une multiplicité d’actions locales (44). La suite de l’article se consacre à la description de l’analyse des réseaux, méthode de ce type la plus convaincante pour l’heure. Par le recours aux graphes mathématiques et aux cartes géographiques, il devient possible de donner une représentation spatiale conventionnelle des réseaux. Grâce à la rapidité quasi instantanée et à la souplesse de traitement des données via les logiciels informatiques toujours plus nombreux et perfectionnés, « les chercheurs ne sont plus obligés de choisir entre l’ampleur et la finesse de leurs analyses, mais peuvent poursuivre les deux simultanément » (50). On peut regretter le manque d’exemples plus concrets d’application de ces méthodes qui aideraient à mieux cerner leurs apports théoriques. Venturini revient enfin sur la lacune principale des réseaux : leur incapacité à rendre compte de la dynamique des phénomènes, de leur évolution dans le temps ; afin d’optimiser cette méthode pour les sciences sociales, il faudrait qu’elle devienne un « outil de narration » (51), capable de retracer non seulement une représentation graphique des interactions, mais aussi leur histoire.

Pour parachever ce premier volet, Patrizia Laudati offre une application plus concrète et quotidienne des modèles d’investigation sociologique de notre ère. Les nouvelles technologies influencent le rapport de l’habitant à la ville, sa représentation mentale tout comme ses usages de l’espace, modifié par l’aménagement de dispositifs numériques interactifs (écrans tactiles, bornes intermodales, œuvres d’art…). L’article cherche à retranscrire cette « nouvelle dynamique perceptive » (54). Partant des différents niveaux de réalité définis dans le médium selon Régis Debray3, Laudati montre que la ville est un « médium praticable », espace d’échange, de métissage, de confrontation et de médiation des cultures, qui met en relation les individus et leur milieu urbain, et leur permet de définir leur propre identité à travers l’appropriation de codes collectifs et de comportements résultants d’une histoire. Après une présentation synthétique vigoureuse de l’évolution de la perception du milieu urbain occidental jusqu’à l’après-guerre, l’article se concentre sur ses transformations au cours des trente dernières années, avec l’introduction des arts numériques interactifs et du multimédia qui redéfinissent les messages véhiculés, les identités et les mécanismes d’appropriation de la ville par les citoyens. Certaines installations n’influent pas sur la perception de la ville (le mobilier d’art urbain) mais donnent un aperçu nouveau du lieu qui peut devenir un point d’attraction et renouveler son intérêt (les projections sur les façades d’immeubles), d’autres configurent les rapports entre l’espace et l’usager (les bornes et cartes interactives), et permettent à ce dernier de créer son propre parcours citadin (préprogrammé). [Il faut remarquer que, dans les exemples donnés par Laudati, la ville semble donner davantage place au nomade, au voyageur ou au touriste, que réfléchir à l’intégration des populations dans son tissu.] L’hypothèse est que ces installations visent à remplacer les anciens repères urbains dans l’imagination collective. Elle s’ouvre sur une proposition d’analyse de ce médium et du changement actuel de sa perception par les « habitants/spectateurs » (62), qui peut aider les décideurs à aménager les espaces urbains en fonction de ces nouvelles attentes et appropriations de la ville. La lisibilité de la structure urbaine est hiérarchisée selon un réseau d’axes, de nœuds, de domaines (îlots, quartiers) et de points de repères plus ténus et quotidiens (trottoir, enseigne, fontaine, musée, etc.), qui participent du sentiment de reconnaissance et d’identification, partant de sécurité et bien-être, de l’habitant. Or, s’il conserve la permanence et la continuité des lieux, l’urbanisme moderne en efface les « éléments exceptionnels » au profit de la standardisation du bâti, au détriment de l’identité et du « sens » des lieux (66). Aussi Laudati insiste-t-elle sur le respect de la « continuité de sens »4 dans la construction des espaces futurs. Elle appelle au développement d’un outil non plus cognitif mais opérationnel qui prenne en compte la voix de l’usager et la logique circulaire de sa rencontre et de son appropriation des nouveaux repères, pour améliorer les pratiques d’usage de la ville. Les logiciels de simulation et d’expérimentation urbanistique, les communications participatives sur les projets en cours ou l’échange des données sur des éléments précis du paysage via les moyens de communication (cellulaires, IPod, etc.), qui abolissent certaines distances (physiques, temporelles), en sont quelques pistes, ouvertes à la fin de l’article.

« Innovations et détournements créatifs »

La deuxième partie s’intéresse davantage aux conditions de création de l’art numérique, et aux principes esthétiques fondamentaux qui les gouvernent. Détournement, performation et dynamique sont les trois principales idées développées dans ce deuxième bouquet d’études.

Jacques Perriault et Soraya Sellah donnent quelques exemples de détournement « artistique » de jeux vidéo à large échelle qui pénètrent aujourd’hui toutes les activités humaines. Le jeu, rappellent les auteurs, est une activité métacognitive libre dans un espace fictionnel, micro-représentation du monde ouverte aux détournements, aux dénaturations et aux distorsions (Caillois5). En s’inspirant des notions de projet, d’instrument, de fonction et d’empreinte sur les joueurs, issues des sciences de la communication, ils analysent les détournements de deux jeux, Cooking Mama, un serious game ludique pour apprendre à cuisiner, et CyberOne, un « cours » de droit programmé par l’université de Harvard sur la plateforme de Second Life. Mama kills animals, détournement militant du projet et de la fonction du premier jeu, incite ses joueurs à ressentir du dégoût pour la viande et les conditions d’abattage du bétail, et à opter pour un régime végétarien, mais les joueurs ont souvent ignoré ou mal compris le message propagandiste délivré au second niveau du jeu. L’expérience de Harvard s’avère plus concluante, même si le jeu pose également de nombreux problèmes, parfois ignorés par les auteurs. CyberOne détourne le projet de Second Life, lui substituant un objectif d’enseignement à celui de rencontre, tout en en gardant l’instrument (ordinateur, monde virtuel) et la fonction (avatars, mobilité dans un monde imaginaire). À une heure fixe, les étudiants (de Harvard ou non) se retrouvent sur le lieu virtuel du campus. Pendant que le professeur donne son cours, les étudiants peuvent commenter, poser des questions, etc. Cette plateforme d’enseignement à distance révolutionnaire présente néanmoins des inconvénients, liés à la technologie du jeu, longue à maîtriser et parfois décourageante pour les novices, à la dispersion des interventions (l’autorité et la hiérarchie du cours par le professeur n’ont plus de sens dans cet environnement), et à la perte de la qualité expressive des émotions, le cours étant basé sur une plateforme textuelle et virtuelle, qui prive du contact direct. Mais la co-créatrice du site, Rebecca Nesson, souligne les aspects positifs de l’expérience : alors que les personnes participant au cours peuvent venir du monde entier, Second Life permet de retranscrire la « communauté » créée naturellement dans une salle de classe, tout en « décontractant » les échanges professeur/étudiants ou entre étudiants, qui apparaissent sous forme d’avatars ; les étudiants paraissent motivés et inspirés par la forme de leur enseignement, ils sont décomplexés par une prise de « parole » qui ne connaît plus de hiérarchie. Cette expérience ouvre de nombreuses et riches pistes de réflexion pour les sciences cognitives et pédagogiques, concluent les auteurs. [Malgré le grand intérêt de cet article, qui se dote d’une courte « webographie » illustrative, quelques problèmes fondamentaux auraient à notre sens mérité d’être évoqués : s’il est vrai que cet enseignement interactif et virtuel bouleverse dans un sens positif les modes pédagogiques (et peut s’approcher du modèle socratique de la relation maître/disciple), les retombées psycho-sociales de cette pratique sont peu abordées (isolement réel de l’étudiant ; absence d’effort de présentation de soi, des étudiants comme du professeur et de son savoir, dans la société ; suivi du cours irrégulier, perturbé par les interventions anarchiques, même si les étudiants démontrent un grand sérieux), et le contenu de l’enseignement ainsi délivré n’est jamais commenté (sauf l’expérience enthousiaste de la simulation d’un procès, qui a permis aux étudiants de siéger à un tribunal en s’en répartissant les rôles, exercice oratoire ou critique jugé très réussi par la communauté).] L’article donne un bilan très optimiste d’une pratique d’enseignement inédite sans en montrer toujours les limites, ou énoncer les craintes sur la qualité de l’enseignement qu’elle pourrait soulever, semblant prendre pour acquis que le bond épistémologique accompli par les utilisateurs de Second Life constitue aujourd’hui une norme d’apprentissage répandue dans la société.

Antoine Hennion cherche quant à lui à démontrer de façon rigoureuse qu’il ne faut pas penser la différence entre les arts traditionnels et les arts numériques « praticables » en termes de rupture radicale, d’un modèle où le spectateur reçoit passivement une œuvre à celui d’une œuvre où le spectateur intervient et qu’il modifie à sa guise, mais plutôt dans un système de continuité avec la « performation » (92) de toute forme d’art, qui implique des techniques de présentification, d’amplification et de densification inhérentes à l’expérience esthétique. La musique constitue un exemple privilégié de réflexion sur la « pragmatique de la médiation » (88), qui oblige à un travail réciproque et engagé corporellement de la part de l’exécutant d’un morceau et de l’auditeur, et ne se résume pas à un parcours linéaire de la création à la réception. La musique est un art du « vivre ensemble », elle doit se faire « en nous » (89-90) pour exister6 ; la mise en exergue de cette caractéristique explique quel est le statut de tout objet d’art. Après avoir montré en quoi la lecture d’une partition est une performance, Hennion considère que la performance d’une œuvre et sa performativité, au sens de travail du spectateur « pour faire surgir l’œuvre en lui » (93) via son propre corps, sont deux aspects inséparables, et se renforçant l’un l’autre, de la « performation ». La performation désigne l’« effet de l’œuvre », une densification de l’événement par la multiplication des passages vers et à travers l’œuvre. Dans cette optique, la virtuosité est moins un dépassement quasi moral de soi qu’un déploiement de la performance et de la performativité d’une œuvre, l’auditeur répondant à l’ambiance créée par l’interprète. Ce « modèle additif », où chacun « agit et est agi dans le même geste », s’oppose aux modèles impliqués par l’art numérique, que ses objets soient des « produits de l’activité du corps en action », ou qu’ils montrent « l’action de l’œuvre sur ses amateurs » (refabrication des corps, formation d’un imaginaire collectif du public, etc.) (98). Le sportif amateur, pour qui le développement de soi prime sur une performance qui serait à faire, ou l’amateur interprète, qui recrée en lui le processus de gestation de l’œuvre par son compositeur, sont dès lors des précédents approximatifs des techniques de mise en présence de l’art numérique, qui ne fait que leur donner de nouvelles espèces.

Viviane Folcher interroge enfin le rôle de l’art numérique dans une dynamique de création continue, selon le principe du pas de côté, qui redéfinit sans cesse aléatoirement les usages des produits créés par l’homme, en croisant le point de vue des processus et des conditions de création des œuvres à celui des modalités de leur réception, usage et appropriation par les publics. Pour une approche scientifique capable d’agir sur la société, elle propose de définir les concepts qui régiraient une telle dynamique mise en œuvre par les arts numériques. Après une première partie très précisément documentée sur l’évolution de l’impact des travaux ergonomiques sur la conception des outils et des conditions de travail, et en prolongeant les présupposés de Gilbert Simondon7, Folcher affirme que les médias numériques, objets relevant de la technique, sont également des lieux et des moyens de l’expression créative (108). Depuis une trentaine d’années, l’homme s’envisage, dans les sciences humaines et sociales, comme un sujet « capable » (Rabardel8), et non plus seulement connaissant, dans un milieu qui doit être préventif, universel et développemental. L’enjeu devient donc d’adapter la création et la conception technique au développement humain, d’après l’usage que fait l’individu des techniques inventées pour lui. De ce point de vue, les œuvres numériques offre l’opportunité de s’interroger sur la place à donner à l’activité future et d’envisager les usages et les créations dans un continuum d’activités (113). Pour ce faire, l’auteur propose de distinguer la maîtrise d’ouvrage (élaboration de projet) et la maîtrise d’œuvre (concrétisation du projet) de la maîtrise d’ouvrage (inscription du projet dans l’activité humaine réelle), contributions qui se fécondent dans le cadre d’un continuum de création et de conception.

e dernier article, qui revient avec une grande rigueur sur la recherche d’une théorie appropriée aux usages et aux pratiques de notre temps médiatique, forme une excellente transition vers l’analyse de l’œuvre numérique considérée du point de vue des « pratiqueurs » des nouveaux médias, artistes et publics.

« Artistes et publics à l’œuvre »

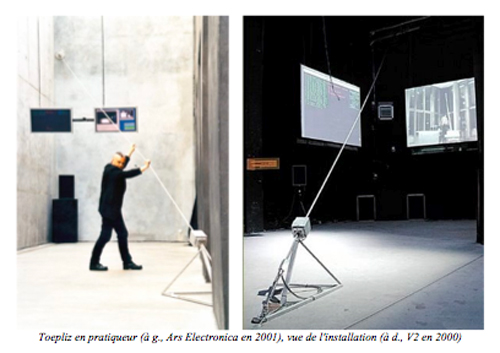

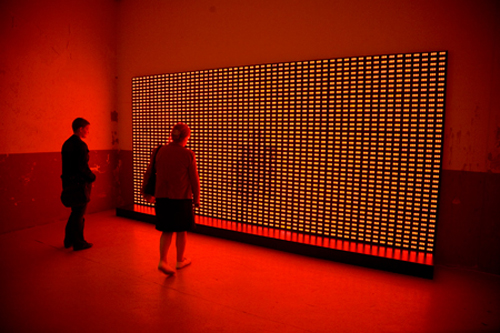

Nous reprenons le terme « pratiqueur » au premier article de cette dernière section. Emmanuel Mahé propose d’en retracer l’appréhension actuelle en trois temps : en le définissant dans son champ sémantique et lexicographique ; en en dégageant sa spécificité par rapport au sujet qui pratique de telle ou telle manière ; en observant enfin comment certaines installations artistiques induisent du « praticage » (118). Voulant dépasser les querelles sur des termes galvaudés ou problématiques comme « interactivité », « participation », « collaboration » ou « co-création », ou des néologismes utiles mais limités comme spect-acteurs, Mahé propose de mettre l’accent sur les manières dont se pratiquent les installations artistiques. Le principe de réactivité est ainsi central au concept retenu ici de praticabilité des œuvres, « nœud de négociation et de coproduction de la représentation et de nouvelles formes de réalité » (Bianchini et Fourmentraux9). Ces œuvres permettent d’aborder la « fabrique des pratiqueurs » (123) visible dans toutes nos activités sociales actuelles comme à l’état pur. Le pratiqueur actuel entretient une correspondance médiale avec le « practiqueur » (ou l’intermédiaire, le négociateur, le pour-parleur) de la Renaissance : ils utilisent le corps comme medium d’une simulation, à des fins politiques alors, dans des buts divers aujourd’hui (géolocalisation, art, etc.), pour « replier l’une sur l’autre les fonctions d’émission et de réception » (125) du message qu’ils agissent. Le pratiqueur devient, dans sa pratique du dispositif, le dispositif, c’est-à-dire une forme de fiction, contre laquelle il tente de lutter, le danger principal qui le guette étant de devenir un pratiquant, qui suit des règles obligatoires. Mahé illustre son propos par une série d’installations artistiques praticables des années 70 à nos jours : “Going around the corner” de Bruce Nauman (1970), où le visiteur est à la fois surveillé et surveillant sans jamais se voir dans son rôle momentané, “Global String” de Kasper T. Tœpliz et Atau Tanaka (1999), dans lequel une corde à la fois réelle et virtuelle relie deux musiciens éloignés dans l’espace, qui créent et transmettent la musique par la corde via Internet, faisant du réseau un « partage sensible » (Rancière) qui le rend étranger à son usage habituel de simple transmetteur d’informations, et « Valeurs croisées » de Samuel Bianchini (2008), qui capte l’ombre numérique du pratiqueur en évaluant la distance qui le sépare du tableau, et lui renvoie ainsi une image de « dividu » (Deleuze), capté et reformulé. Dans ces trois œuvres, même bouclage et rétroaction de l’homme pratiqueur à l’objet, de l’objet sur le pratiqueur, du pratiqueur sur la compréhension progressive de l’objet, etc. Mahé dégage de ces exemples trois caractères du pratiqueur contemporain, qui explore ainsi son environnement, en tâtonnant : le pratiqueur agit d’abord sur lui-même et explore ses propres limites, quitte à se désubjectiviser pour comprendre son environnement médiatique ; il explore ce faisant les limites du dispositif dans un rapport ludique, paradoxalement à la fois en dedans et en dehors ; il est un intercesseur qui cherche à comprendre ses relations avec le dispositif, un intermédiaire sans (pré)formatage qui est transformé non par l’art mais avec lui.

Global String

Samuel Bianchini et Thierry Fournier, Réanimation

Le chapitre 8 revient sur la performation, en la centrant ici sur le geste, de l’artiste au spectateur, à la croisée de la performance (domaine de l’art – Pollock, Kaprow – ou du jeu vidéo), de la performativité (champ de la linguistique – le caractère illocutoire ou perlocutoire du langage pour Austin10) et de l’informatique (formalisation du langage et interactivité des programmes). Dans les dispositifs actuels, les gestes constituent des actes de langage, c’est-à-dire qu’ils peuvent être « ordonnés » comme de l’information, selon Samuel Bianchini. Les « gestes de l’interactivité » donnent lieu à une « performation », qui fait se rencontrer performance et performativité : ici, « faire, c’est dire », d’autant plus que les dispositifs informatifs captent toujours plus précisément les activités humaines et environnementales (142). Ainsi surgit une double dynamique d’émancipation du geste/informatisation spatiale, qui forme l’enjeu de la recherche et de la création mettant en œuvre hommes et machines. Le geste se définit entre une double polarité usage-expérience esthétique, par une pratique. Bianchini expose la triple question du geste, entre autonomie, chorégraphie et instrumentation, qui s’est posé à lui dans la réalisation de quelques-unes de ses expériences chorégraphiques en collaboration, Réanimation11 et Hélène mode d’emploi12 : le dispositif doit être rendu lisible de façon variable pour faire comprendre au spectateur son lien avec la performance. Cette contrainte est abordée autrement par Xavier Leroy, dont l’article traite rapidement deux productions sur le geste musical, présenté en public sans l’instrument qui le sollicitait au départ. L’inscription du dispositif retenu dans un appareillage (quelle prise des spectateurs sur le dispositif, ou le dispositif a-t-il sur les spectateurs ?) pose enfin la question de la captation et de l’élaboration d’une activité. Bianchini donne trois autres exemples tirés de sa propre œuvre de dispositifs travaillant sur cette recherche de prises sur l’objet par le public : Temps libre13, niform14 et Valeurs croisées15. Ici la distance, la vitesse et la précision du geste émis par le spectateur envers l’objet sont considérées comme des degrés d’affirmation de son intention, et affecteront le dispositif (un écran où sont projetés un terrain de golf, un cordon de policiers anti-émeute, une série de chiffres) en conséquence (activité des personnages de la scène, précision/focalisation de l’image, données numériques exactes en temps réel).

Samuel Bianchini, niform

Vincent Tiffon offre une critique théorique, pratique et contextuelle de l’installation sonore et immersive XY16, conçue par l’Équipe EDESAC de l’Université de Lille-Nord pour favoriser l’appropriation du domaine sonore par ses « pratiquants » et interroger la notion de « transmission du fait musical » (164). En prenant appui sur les travaux de Debray et de Stiegler, Tiffon montre dans un premier temps que les techniques actuelles d’enregistrement musical favorisent la dissociation de l’écoute et la perte d’individuation psychique et collective des auditeurs, qui ouvrent certes l’art musical à un plus large public, mais dans une approche uniquement émotionnelle et non active. C’est cet écueil que le projet XY veut pallier, en faisant de l’auditeur un « musiquant » (163, 169), par la mise en œuvre d’un environnement institutionnel (un site web) participatif, créatif (autant en art qu’en informatique) et réflexif. Le visiteur du site peut y pratiquer la musique (électroacoustique), afin de maîtriser une création immédiate et une exécution de type symbolique. L’installation est ensuite décrite et le déroulement des séances et de la mise en ligne expliqué avec minutie. Les visiteurs sont amenés à composer des sons ou des morceaux plus complexes selon des scénarios prédéfinis, tandis que la borne interactive permet de contrôler les compositions et de les partager. Le dispositif est donc pensé comme un instrument de musique, qui exige temps et pratique pour être maîtrisé de façon satisfaisante ; l’écoute acousmatique, l’implication physique des participants, par la présence ou l’absence des corps, créent des conditions d’immersion et d’oubli de soi, mais sans soumission à l’appareil ; enfin l’installation s’inscrit dans une économie de partage et de transmission destinée à favoriser l’individuation.

Moustafa Zouinar et Anne Bationo-Tillon concluent ce volet « pratique » par une analyse ergonomique des « formes de rencontre et d’expériences » (182) du public et de l’œuvre interactive de Samuel Bianchini, Valeurs croisées, présentée à Rennes en 2008, et déjà abordée par deux articles de cet ouvrage. S’inscrivant dans les tendances alternatives les plus récentes de la recherche ergonomique (action/cognition et ouverture à l’art), cette étude veut explorer le domaine de l’art pour enrichir ses cadres d’analyse et ses méthodes, du point de vue des comportements humains et de la conception du projet. Les données ont été recueillies par caméras vidéo installées discrètement dans la salle de l’installation et par une série d’entretiens avec les « pratiquants » après leur visite. Les auteurs procèdent à un compte-rendu précis des différentes attitudes observées, prévues ou non par le concepteur de l’œuvre (spectateur passif, en interaction avec le panneau, cherchant à comprendre le fonctionnement technique), puis analyse le processus de découverte multiple et située (écologique) de l’interactivité de l’œuvre chez les visiteurs, par les cartels, et surtout l’observation des comportements alentour, l’expérience directe, les échanges in situ ou a posteriori, le retour à l’œuvre, etc. Enfin, l’analyse de la dimension expérientielle est abordée, c’est-à-dire la prise en compte des réactions, émotions ou pensées des visiteurs face à l’œuvre. L’atmosphère de la salle, la présence des chiffres ou la compréhension du sens de l’œuvre, mais aussi les expériences précédentes, artistiques ou quotidiennes, des visiteurs sont autant de facteurs qui permettent de tracer les contours (à mieux définir) d’une « expérience utilisateur » (198) de l’œuvre à travers l’espace et le temps. Les conclusions soulèvent quelques pistes de réflexion pour l’ergonome (par exemple, quel type d’aide apporter au public dans ce genre d’installation sans entraver la liberté du créateur et du visiteur), ainsi que les limites de l’étude (ponctualité de l’expérience, perte de la dimension sonore de la salle et des paroles échangées, statut des données de verbalisation recueillies après visite), et proposent certaines solutions à explorer.

Les articles sont suivis d’une bibliographie générale et d’une liste des biographies des auteurs.

Ce recueil forme une somme utile pour le sociologue appelé à concevoir, réviser, adapter ses outils d’analyse à l’évolution des pratiques médiatiques et de l’environnement numérique. Multiple dans les objets qu’il confronte, clair dans son propos sans renoncer à la subtilité des questions, il permet au non spécialiste de saisir des notions complexes et au spécialiste de se mettre à jour sur l’orientation actuelle de la recherche, en abordant certaines idées-forces récurrentes (comme la performation ou la praticabilité) sous différents angles (celui du chercheur, de l’artiste, du public notamment), grâce à une bibliographie riche et pertinente, judicieusement exploitée à travers les chapitres. Il donne un aperçu (non exhaustif, mais tel n’est pas le but de l’ouvrage) des problèmes et des enjeux que l’usage des médias, dans les activités autant quotidiennes qu’artistiques, engendrent pour la société et la recherche de demain.

Notes

[1] Voir la présentation des logiciels Prospéro et Marlowe sur la page web : http://92.243.27.161/ et les titres suivants de F. Chateauraynaud : Prospéro : Une technologie littéraire pour les sciences humaines, Paris, CNRS, 2003 ; « Moteurs de la recherche et pragmatique de l’enquête. Les sciences sociales face au Web connexionniste », in L’Historien face à l’ordre informatique. Matériaux pour l’histoire de notre temps, n°82, avril-juin 2006 (revue de la BDIC), p. 109-118 ; « Marlowe – Vers un générateur d’expériences de pensée sur des dossiers complexes », Bulletin de Méthodologie Sociologique, n°79, juillet 2003.

[2] À voir dans la bibliographie générale du recueil, p. 203-216, qui regroupe celles de tous les articles. Ce choix est justifié selon nous par la transversalité des études, dont les références peuvent aussi bien servir à l’un ou l’autre des articles. Cependant cette présentation nuit à une lecture plus linéaire et à la consultation immédiate des sources.

[3] Régis Debray, Introduction à la médiologie, Paris, PUF, 2000, p. 35.

[4] Patrizia Laudati, « Identité urbaine : caractères de permanence et continuité de sens », in Colette Vallat (dir.), Pérennité urbaine, ou la ville par-delà ses métamorphoses, Paris, L’Harmattan, 2009, p. 204-216.

[5] Roger Caillois, Les Jeux et les hommes, Paris, Folio, 1958.

[6] Antoine Hennion, « Réflexivités. L’activité de l’amateur », Réseaux, n°153, 2009, p. 55-78.

[7] Gilbert Simondon, Du mode d’existence des objets techniques, Paris, Aubier, 1958

[8] Pierre Rabardel, « Instrument subjectif et développement du pouvoir d’agir », in Pierre Rabardel et Pierre Pastré (dir.), Modèles du sujet pour la conception. Dialectiques, activités, développement, Toulouse, Octarès Éditions, 2005, p. 11-29.

[9] Samuel Bianchini et Jean-Paul Fourmentraux, « Médias praticables : l’interactivité à l’œuvre », Sociétés, n°96, 2007, p. 91-104.

[10] John L. Austin, Quand dire, c’est faire [How to Do Things with Words, Oxford University Press, 1962], Paris, Points Seuil, 2002. Trad. de Gilles Lane.

[11] http://www.dispotheque.org/reanimation

[12] http://www.dispotheque.org/ln

[13] http://www.dispotheque.org/tempslibre

[14] http://www.dispotheque.org/niform

[15] http://www.dispotheque.org/valeurscroisees. Voir également le paragraphe précédent.

[16] http://edesac.recherche.univ-lille3.fr