André Éric Létourneau: François-Joseph tu es un artiste interdisciplinaire qui s’intéresse à la danse mais ta formation est en en biologie. Tu as d’ailleurs fait une thèse de doctorat sur la danse et l’ADN n’est-ce pas ?

François-Joseph Lapointe: En effet, j’ai fait mon doctorat avec Martine Époque.

A. E. L. : Peux-tu nous parler de ce travail que tu as expérimenté autour de la danse et de l’ADN ?

F. J. L. : Le but de cette recherche était d’éliminer le travail de chorégraphe en danse. L’objectif n’est pas d’éliminer le chorégraphe en tant que tel, mais d’essayer de trouver un processus objectif, de créer des œuvres chorégraphiques qui ne sont pas basées sur nos aprioris ou nos habitudes pour développer ensuite un processus subjectif. La recherche d’objectivité reposait sur la molécule d’ADN. J’ai voulu remplacer la création chorégraphique traditionnelle – où l’on détermine l’ordre des mouvements avec une partition – par la séquence de lettres de l’ADN, d’où le terme choréogénétique. Le but de l’exercice était de séquencer une partie de l’ADN des interprètes. Je l’ai fait d’abord en solo. Ensuite nous avons fait des pièces avec trente interprètes. Il s’agissait de leur demander d’interpréter des mouvements précis qui étaient au nombre de quatre, parce qu’il y a quatre lettres dans l’alphabet de l’ADN. Le code génétique comprend ainsi les quatre lettres A T C G. Ces quatre mouvements représentaient ces quatre lettres qui sont répétées ad vitam aeternam dans notre génome. C’est ce que j’avais interprété dans le cadre de solos, ou dans le cadre de pièces de groupe avec différents interprètes.

A. E. L. : Comment opérationnalises-tu un code génétique en mouvement ?

F. J. L. : En fait, les gens pensaient initialement que la choréogénétique se réume à essayer de représenter la structure tridimensionnelle de l’ADN. On pense bien sûr à cette fameuse double hélice. Cela été fait à maintes et maintes reprises et ne m’intéresse pas. C’est plutôt la séquence des lettres qui m’intéresse. Je l’utilise un peu comme dans une partition musicale ou une partition chorégraphique. Normalement dans une œuvre chorégraphique il peut y avoir 12, 20, 30, 60 mouvements dont l’ordre est préétabli pour essayer de raconter une histoire ou produire un effet esthétique. J’ai voulu briser cette approche complètement. Ainsi je me suis limité à quatre mouvements. Ça peut être répétitif et redondant, sauf que la séquence de ces mouvements est imprévisible, même pour l’interprète.

Ainsi comment opérationnaliser la traduction de l’ADN en mouvement ? Au fait quand je le faisais en solo, c’était les spectateurs qui me dictaient ce que je devais interpréter. Cela s’est passé dans un espace clos, dans le monte-charge de la Place des Arts, donc il ne pouvait y avoir qu’un spectateur à la fois. C’était comme un solo pour un interprète. Il me disait « A » et je faisais le mouvement « A » , « T » je faisais le mouvement « T », de même avec C, etc. J’ai «performé » pendant trois heures et demie. C’était impossible pour moi de mémoriser cette suite de trois cents mouvements que j’avais séquencés. J’ai donc utilisé les spectateurs qui me dictaient ce que je devais faire. Je les ai appelés des «spectateurs-dictateurs».

Pour faire une pièce de groupe, comme chaque interprète a sa propre partition et sa propre séquence, je ne pouvais pas demander à trente spectateurs de dicter trente séquences à la fois. J’ai donc traduit tout cela sous la forme d’un fichier mp3. Les interprètes entendaient de façon synchrone et j’entendais dans mes oreilles les lettres A T C G. Mais l’interprète à côté de moi n’entendait pas A T T C. Quand tout le monde fait les mouvements qui correspondent aux lettres en même temps, ce que l’on voit c’est vingt-cinq personnes qui font peut-être le même mouvement. Mais, il y en a un parfois qui fait le même mouvement que les autres mais dans une autre séquence. Il est alors considéré comme un mutant.

A. E. L. : En quoi est-il un mutant ? Comment, peut-on définir un mutant dans ce contexte?

F. J. L. : Nous sommes tous des mutants.

A. E. L. : En quoi celui-ci serait plus mutants que les autres ?

F. J. L. : Personne n’est plus mutant qu’un autre. Nous le sommes tous.

Cynthia Noury : C’est rassurant.

F. J. L. : C’est cet effet de masse là qui m’intéressait. Mes pièces sont toujours interprétées dans l’espace public. Là, c’était dans le cadre de la Nuit Blanche de Montréal à la Gare Centrale, ensuite au Centre de Commerce Mondial puis dans la foire alimentaire, dans le sous-sol du Centre Eaton. Les passants voyaient trente personnes qui se mettaient à courir à gauche puis à droite, se prendre dans leurs bras ou se rouler au sol. C’était les exemples de mouvements que j’avais. Et ce que l’on voyait c’est qu’effectivement une foule n’est pas coordonnée. La plupart du temps, les gens font la même chose. Mais des fois il y a des espèces de petits échos à gauche et à droite qui montrent justement qu’il y a des gens qui agissent différemment, ce qui prouve que nous ne sommes pas tous pareils, mais que certains ont des mutations à un endroit précis dans leur séquence. J’avais avec moi des médiateurs, c’était des étudiants en biologie, de mon laboratoire avec leur sarrau blanc, qui expliquaient exactement le but de l’exercice, qui peut sembler être comme de la danse contemporaine . Ils avaient pour but d’expliquer les mécanismes de mutation, l’hérédité, l’évolution et l’universalité du code génétique par l’entremise de la danse.

A. E. L. : Mais ce travail comporte tout de même une dimension esthétique. Ce n’est pas essentiellement didactique. Ne serait-ce pas une approche esthético-didactique ?

F. J. L. : En effet. Plutôt qu’une approche hypothético-déductive, qui en est le mode de recherche, oui on pourrait dire que ce serait esthético-didactique. Dans mon travail il y a en effet un travail de pédagogue, un travail de médiation. Moi, j’appelle ça un travail d’intercesseur, ou de traducteur de la science par l’entremise de l’art. J’ai été formé dans les deux disciplines et je sais très bien que les gens qui en proviennent parlent respectivement des discours différents. Dans le cadre de mon travail, il y a cette espèce de passation, d’information qui est nécessaire. Et je dirais que c’est ma matière première. Mais j’ai réalisé en le faisant que l’aspect esthétique et l’aspect émotif y étaient présents, en particulier parce que c’est un travail sur la durée que je fais. Cela durait toute la nuit dans le cadre de la Nuit blanche. Il n’y a aucun danseur à part moi qui ai réussi à performer toute la nuit. Ils étaient épuisés à répéter les mêmes mouvements. Plusieurs m’ont dit que c’était l’une des pièces les plus intimistes et les plus personnelles qu’ils n’ont jamais interprétés, parce que c’est leur ADN qu’ils mettaient en mouvement. Dans un des mouvements on prenait certaines personnes du public dans nos bras. J’ai vu ainsi des gens pleurer dans mes bras. Ces réactions font partie des propriétés émergentes de mon travail auquel je ne m’attendais pas du tout.

C. N. : Plus tôt, tu disais que le but de cette technique c’est, entre autres, d’éliminer le chorégraphe. Ces quatre mouvements viennent pourtant de quelque part… Comment ont-ils été choisis ?

F. J. L. : C’est une bonne question car c’est vrai qu’on ne peut pas tout éliminer. Même si le chorégraphe est en amont du processus, les mouvements pratiqués pouvaient être créés par moi, mais aussi par les interprètes. Puis ce qui était en output, c’est-à-dire tout ce qui est de la mise en scène et de la musique, ça ne m’intéressait pas. Je donnais peu d’instruction aux danseurs quant à l’interprétation. Je ne voulais pas avoir à organiser subjectivement l’ordre de ces mouvements. Et c’est exclusivement selon ce principe que j’ai joué.

C. N. : Mais quand même choisir parmi tous les mouvements possibles ces quatre mouvements comme par exemple le mouvement du câlin, comme tu dis, c’est quand même faire un choix.

F. J. L. : Tout à fait, je le conçois mais cela fait partie de ce qui est à l’extérieur de mon modèle et qui est en input. Et en fait pourquoi j’ai choisi le câlin, c’est très simple. Je voulais des mouvements que des non-danseurs aussi pouvaient faire à partir des lettres A T C G. Plusieurs étaient étudiants en danse à l’UQAM, d’autres des danseurs professionnels, mais il y avait aussi des amis et des membres de ma famille qui participaient sans être des danseurs professionnels. Un des mouvements consistait à courir. C’était « C » pour courir. « T », consistait à « tomber », il fallait donc tomber au sol et se relever. Les danseurs le faisaient comme un bum-roll, sur les fesses. Ils étaient donc chorégraphiés minimalement à la façon de la danse contemporaine. Un autre mouvement consistait à se prosterner au sol, selon la lettre « A », je l’avais appelé Bouddha. Puis enfin le « G » auquel j’ai fait correspondre le Hug, dans l’idée du câlin. Ces choix étaient simplement dictés par les lettres.

A. E. L. : Ce n’est pas lié à la fonction présupposée de certains gènes qui nous permettraient d’être empathiques par exemple.

F. J. L. : Non ce n’est pas le gène de l’empathie effectivement, ni ceux des neurones miroir. C’était simplement des mouvements que n’importe qui pouvait faire. Mais ce mouvement-ci, le Hug, a effectivement une charge émotive et esthétique car il ne procure pas le même effet lorsqu’on voit quelqu’un courir, par exemple.

C. N. : Comme tu le mentionnais antérieurement, tu as été formé dans les deux disciplines mais à quel moment l’intérêt pour la danse est apparu dans ton parcours ?

F. J. L. : En fait, je suis spectateur de danse contemporaine depuis très longtemps. Je me suis inscrit à un cours de danse contemporaine mais je me suis rendu compte assez rapidement que ce qui m’intéressait le plus, c’était le processus de création. J’ai vu dans le travail des chorégraphes des similitudes avec la façon dont je construis des hypothèses dans mon labo. Je me suis donc inscrit au Doctorat en études et pratiques des arts de l’UQAM, avec Martine Époque, pour faire ce projet de choréogénétique.

A. E. L. : Le passage des sciences pures à la danse pour le grand public, ça ne doit pas poser trop de problèmes. Un médiateur explique ce que l’on voit et le public est ravi. Mais quand on arrive auprès des spécialistes ou des collègues, ça ne doit être pas toujours aussi facile !

F. J. L. : En effet, surtout si l’objectif c’est d’éliminer le chorégraphe.

A. E. L. : Est-ce que les scientifiques se méfient parfois des artistes et vice-versa ? Est-ce que tu t’es déjà confronté à cela ?

F.J L. : Le milieu de la danse et les interprètes sont assez ouverts. J’ai surtout expérimenté ce genre de frictions dans le cadre de mes cours de doctorat en Études et pratiques des arts surtout au moment de faire un choix d’approche méthodologique. Je n’avais jamais entendu parler d’approches méthodologiques dans les sciences humaines, je devais choisir entre l’herméneutique, l’heuristique, la psychanalyse, la phénoménologie, etc. J’ai demandé si je pouvais tester une hypothèse ? On m’a traité de positiviste qui voulait faire la science du XIXesiècle. Mes expérimentations avaient pour but de tester l’hypothèse que l’on peut éliminer le chorégraphe.

A. E. L. : Quelle a été la réception dans le milieu scientifique?

F. J. L. : Mes collègues sont enchantés par ces projets, parce que ça les sort un peu de leur carcan et de leur moule. Étrangement on pense que le milieu scientifique est fermé sur lui-même, dans sa tour d’ivoire. J’ai trouvé qu’il y a des gens ouverts d’esprit des deux côtés, puis des gens fermés des deux côtés. Je ne pense pas qu’on puisse catégoriser les artistes ou les scientifiques de part et d’autre comme étant plus ou moins ouverts ou plus ou moins fermés. En fait, j’ai même trouvé que la recherche qu’on me demandait de faire dans mon processus de recherche-création était assez rigide alors que moi je pensais naïvement qu’en art on pouvait faire ce qu’on voulait.

A. E. L. : Mais peut-être moins qu’en science pure.

F. J. L. : Selon mon expérience personnelle, je constate que j’ai eu plus de difficultés à convaincre les collègues en art que de convaincre mes collègues scientifiques avec mes projets en art. Peut-être parce qu’ils pensent que l’art n’est pas menaçant pour eux …

C. N. : Alors que la science pourrait être menaçante pour l’art, si on inverse les rôles ?

F. J. L. : Je pense que d’un côté comme de l’autre, il y a des a priori, il y a des méconnaissances, il y a des complexes. On a tendance à penser que les scientifiques ont un sentiment de supériorité. Est-ce que les artistes ont un complexe d’infériorité ? On pense souvent que les scientifiques ont réponse à tout et connaissent tout. Or je ne connaissais pas Deleuze, Merleau-Ponty, Foucault, etc.

A. E. L. : Est-ce que la rencontre avec les textes de ces auteurs a apporté quelque chose à ta recherche scientifique ? Est-ce que ça a modifié des choses ?

F. J. L. : Le retour du balancier est venu plus tard, dans la recherche que je fais actuellement.

A. E. L. : Peux-tu nous en parler ?

F. J. L. : Pour faire de la choréogénétique, j’ai emprunté des modèles à la génétique, maintenant je procède à l’inverse. Après avoir travaillé sur mon propre génome, j’ai commencé à m’intéresser à la question du microbiome humain qui est l’ensemble des microorganismes qui vivent sur nous et à l’intérieur de nous. J’ai ainsi proposé un projet de recherche-création qui avait pour but de voir le lien entre la notion d’identité et ce fameux microbiome. Les études nous disent que 90% de nos cellules ne sont pas des cellules humaines mais des cellules bactériennes.

A. E. L. : Si on les enlevait, que resterait-il de nous ?

F. J. L. : Si on les enlevait, on mourrait.

A. E. L. : Il ne resterait pas beaucoup de matière purement humaine, disons 10% de notre corps moins l’eau?

F. J. L. : Effectivement mais au niveau génétique, on pense que 99% des gènes qui nous composent, et qui font que l’on est capable de fonctionner, sont des gènes qui ne sont pas des gènes humains. Ainsi dans mon projet, j’essaye de voir comment on peut créer de nouveaux types d’autoportraits. Il y a eu des autoportraits en bioart où les artistes utilisaient leur ADN. Mais avec le microbiome humain, je peux aller plus loin. Dans le laboratoire avec mes étudiants, je travaille sur plusieurs projets et nous faisons des recherches purement scientifiques. Ce sont les questions identitaires et la question de l’autoportrait en art qui ont alimenté ma recherche. J’ai ainsi travaillé avec un collègue au sein de la Chaire en microbiologie à côté de mon laboratoire, qui possède un séquenceur de nouvelle génération. Je me suis dit que je pouvais l’utiliser aussi à des fins scientifiques. C’est un retour de balancier intéressant.

A. E. L. : À quel point toutes ces créatures qui nous habitent ou qui vivent en nous ont un ADN différent du « nôtre »?

F. J. L. : Le défi c’est que chacune de ces créatures a un ADN différent, c’est ce qu’on appelle la métagénomique. La génomique c’est le fait d’assembler le génome d’une espèce (ce qui a pris vingt ans à faire), la métagénomique ou la génomique environnementale c’est d’échantillonner notre environnement. Donc, par exemple je pourrais échantillonner ce qu’on a sur la table ici, ou bien ce qu’il y a dans l’eau que je suis en train de boire ou une poignée de sable que je ramasse à la plage et séquencer tout ce qu’on y trouve dedans comme les centaines d’espèces bactériennes, virales, etc. Le problème c’est qu’on va se retrouver avec beaucoup de petits fragments d’ADN sans savoir lequel appartient à l’espèce x, à l’espèce y ou à l’espèce z. Et là se créent des problèmes bio-informatiques presque insolubles qui rendent l’exercice complexe. Beaucoup plus complexe que la reconstruction d’un génome. Mais cela nous permet d’avoir accès à cette diversité bactérienne.

C. N. : La métagénomique c’est donc essayer de reconstruire le « casse-tête » entre les petits fragments d’ADN éparpillés dans notre environnement ?

F J. L. : Exactement. C’est ainsi qu’on le représente. C’est un casse-tête dont on a les morceaux mais pas l’image de laquelle il est issu.

A. E. L. : Parce que dans l’univers du microbiome il y a encore beaucoup d’inconnus ?

F J. L. : La très grande majorité d’entre eux sont des organismes qui sont pas connus de la science. C’est un des débats d’ailleurs, c’est que la métagénomique vient du fait que quand on isole une bactérie dans un environnement ou dans un milieu et qu’on essaie d’en faire la culture en laboratoire il y a à peine 10% des bactéries qui sont capables de croître en colonie. Car le milieu n’est pas adéquat. Parce qu’ils ont besoin d’autres organismes avec qui ils collaborent et qui ne sont pas là, etc. Ce que la métagénomique a permis de faire c’est de rendre compte que si on peut faire croître en colonie les bactéries puis qu’on séquence directement leur ADN, qu’on aura alors accès à tout ce qui est disponible et d’en reconnaître quelques-unes, mais il y a encore une sorte de boite noire d’une grande diversité qui est inconnue.

C. N. : Quand est-il des égoportraits que tu fais, ces fameux selfies métagénomiques. Où est-ce que cela se situe dans ta pratique ? Qu’est-ce que ça apporte ?

F J. L. : J’aime inventer des nouveaux termes comme la choréogénétique, des microbiomes selfies ou des égoportraits métagénomiques. Je pars de l’hypothèse que notre génome est fixe et qu’on ne peut pas l’altérer sauf si on le soumet à des radiations nucléaires ou ultra-violettes très intenses. Le génome reste le même de la naissance à la mort. Le microbiome, lui, est dynamique. Il change en fonction des comportements, de la nourriture ingérée, des pays visités et des rencontres. En sortant d’ici je n’aurai pas le même microbiome que j’avais en rentant. Il y a d’ailleurs une étude qui vient de paraître qui montre qu’on a une espèce de halo, soit une aura de microbiomes qui nous suivent partout où on va.

L’étude consiste à regarder une chambre qui était stérile avant que quelqu’un y entre et après qu’il soit parti. Ce que l’on récolte dans l’environnement, ce sont des microbiomes que les gens ont laissés, comme un peu une seconde peau qui mue. Comme la mue que les serpents laissent derrière eux. Mais ce microbiome peut être transformé. Mes performances que j’appelle «performances-expériences» ont justement pour but de transformer mon microbiome. Donc par exemple, un de mes projets est de serrer la main à un plus grand nombre de gens possibles dans différentes villes du monde entier et de séquencer le microbiome cutané que j’ai dans le creux de ma paume, à intervalles réguliers, pour voir si au début de l’expérience et à la fin de celle-ci le microbiome de ma paume de main droite demeure le même si je suis à Montréal, à Copenhague, à San Francisco, à Perth, qui sont les villes où je l’ai fait jusqu’à maintenant.

C. N. : Comment ça se visualise artistiquement, ces expériences là ?

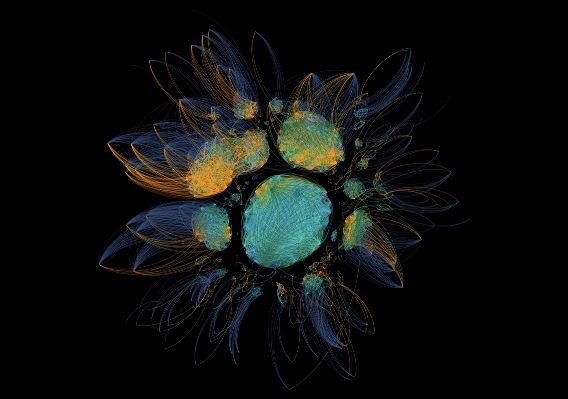

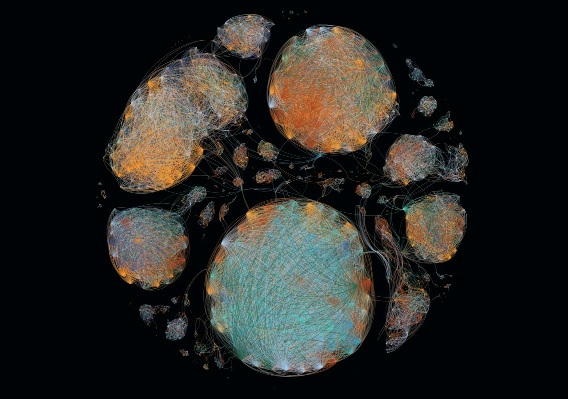

F J. L. : Il y a deux aspects : l’aspect performance que j’appelle le One Thousand Handshake (les mille poignées de mains). À La Nuit Blanche de Montréal, je l’ai fait en trois heures, mais à d’autres endroits, ça m’a pris sept heures à atteindre mille personnes à qui je peux serrer la main. La partie performance constitue l’œuvre d’art. Dans cette performance, qui est un travail de médiation, je compte chaque poignée de main avec un petit clicker, un compteur et je dis par exemple : « Vous êtes le numéro 623 ». Je leur donne du Purell (lotion antibactérienne), et je me permets de leur dire : « Vous êtes en train de tuer votre microbiome avec du Purell ». Il y a une interaction qui se fait avec le public comme dans l’esthétique relationnelle. À chaque 50 poignées de main, je les échantillonne. C’est à partir de ces échantillons que je génère mes égoportraits pour cela je retourne au laboratoire et j’en extrais l’ADN. Je fais le séquençage de toutes les communautés bactériennes qui se trouvent sur chacun de ces fragments d’échantillonnage que je représente sous forme de réseau. Les œuvres ainsi générées, je les appelle des micro-Facebook. Soit le Facebook des microbes. Je peux ainsi comparer les séquences d’ADN que j’ai identifiées sur les centaines d’espèces, que j’ai récoltées dans mes mains lors de mes expériences, les unes aux autres. Plus elles sont proches, plus elles sont connectées dans ces réseaux qui ressemblent à un réseau social. Je produis des réseaux multicolores gigantesques représentant différentes parties de mon corps, ou différentes espèces bactériennes, ou différents temps dans l’échantillonnage.

Pour le moment c’est de cette manière que les œuvres se présentent. Je ne suis pas un artiste visuel. J’essaie d’animer le tout, pour faire quelque chose un peu plus dynamique entre performance et visualisation.

A. E. L. : François-Joseph Lapointe, peux-tu nous parler du concept de paradisciplinarité que tu développes ?

F J. L. : C’est un concept que j’ai développé dans le cadre de ma thèse sur les obstacles à l’interdisciplinarité en sciences. En fait je n’y crois pas. Je ne crois pas non plus à la pluri, multi, transdisciplinarité ainsi que toutes les différentes déclinaisons. Peut-être qu’il y a certains exemples de success-story qui existent mais la plupart du temps ça ne fonctionne pas. Les objectifs, les discours et les méthodes de recherche ne sont pas les mêmes et c’est pour cette raison qu’après avoir été formé entre les deux disciplines, j’ai développé le concept de paradisciplinarité où la science et l’art sont pratiqués en parallèle et de façon simultanée et synchrone par un seul individu accordant la même importance aux deux. Son rôle étant celui d’un individu biculturel, capable de faire la traduction entre la culture scientifique et la culture artistique.

C. N. : En 2014 tu as publié dans Leonardo, Hybrids Are Hubs: Transdisciplinarity, the Two Cultures and the Special Status of Artscientists. Est-ce que cette revue s’intéresse à ce genre de question ?

F J. L. : Oui, c’est intéressant qu’on revienne là-dessus, parce que je parlais des égoportraits métagénomiquesqui constituent un réseau. Cet article recensait tous les articles qui avaient été soumis au SEAD Network, ils venaient de partout dans le monde (SEAD veut dire Science Engineering Art and Design). J’ai analysé tous les textes. Dans certains cas il y avait deux, trois, quatre, cinq auteurs par texte. Certains étaient des artistes, d’autres étaient en sciences humaines ou en design. Certains articles étaient rédigés par un seul auteur ayant une formation hybride. J’ai ainsi réalisé que les artistes utilisent un contenu lexical ainsi qu’un corpus de références que les gens en sciences humaines, en génie ou en science utilisent aussi. Mais les articles qui avaient été rédigés par les artistes – en collaboration avec des gens qui viennent des deux domaines, et/ou ceux qui avaient été rédigés par un seul auteur formé aux deux domaines, se trouvaient être des points d’articulation dans le réseau. Ils utilisaient un contenu lexical qui était plus riche, qui faisait à la fois référence à ce que les artistes et les gens en sciences humaines utilisent et comprennent, de même que les scientifiques et les ingénieurs. Ces individus servent effectivement de pont, de points d’articulation entre ces deux cultures.

C. N. : Ce sont donc eux les fameux traducteurs paradisciplinaires.

F J. L. : Ce sont effectivement ces individus que j’appelle aussi des intercesseurs entre les deux cultures. Leur apport est essentiel.